マンホールの世界

風情があるマンホール(大阪市)

マニアの間で、謎とされるマンホールが博多にあります。蓋(ふた)の中央に「M」「西」「軍」と描かれていますが、何を示しているのかよくわからないのです。

戦前、このあたりには、陸軍の関連施設が数多くありました。福岡城には福岡連隊があり、このマンホールの近くには、第6航空軍司令部がありました。

九州・小倉には、1937年から1940年まで「西部防衛司令部」があり、改組後の1940年から1945年まで「西部軍」が存在していました。おそらく「西」「軍」は西部軍のことを指していると思われます。

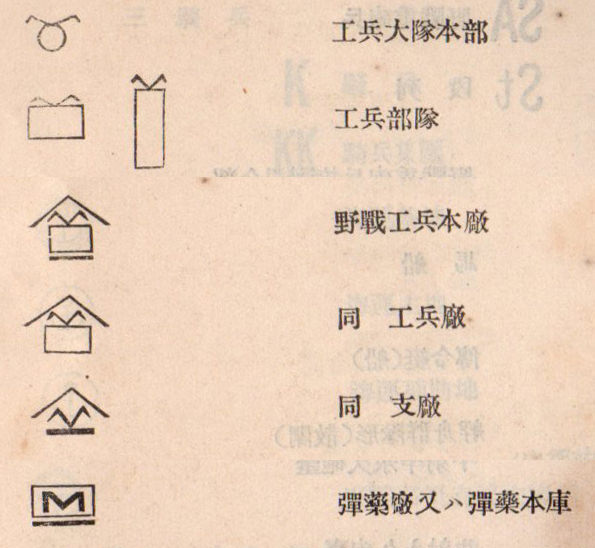

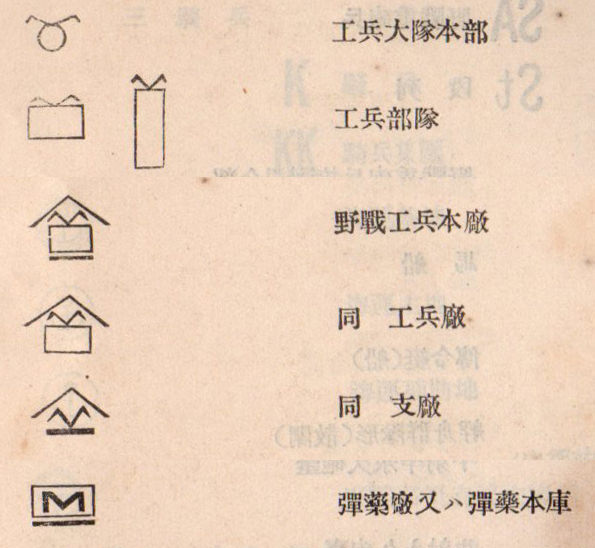

では「M」とはなにか?

西部軍のマンホール(博多)

これは推測ですが、日本陸軍では工兵隊を示す軍隊符号が「M」なので、西部軍の工兵隊が敷設した、という意味だと思われます。工兵とは、鉄道も橋もトンネルも自力で作れる部隊で、西部軍の工兵隊は久留米にありました。この部隊が、マンホールを作った可能性が高いのです。

ただし、弾薬庫もMを使うため、この下に弾薬が積んであった可能性もないわけではありません。

「M」は工兵隊を示す

風景に埋もれて気づきにくいマンホールですが、一度設置されたら長く置かれることから、そこにはさまざまな情報が残されています。

そんなわけで、今回はマンホールの世界についてまとめます。

美しいマンホール(大阪狭山市)

もともとマンホールは下水道の蓋ですが、下水自体は7000年前のメソポタミアにもありました。おそらく日本でも相当古くからマンホールらしきものはあったはずです。そして、近代日本最初の下水は、明治の外国人居留地です。

神戸には、イギリス人牧師が設計した1872年(明治5年)ごろの下水の一部が残されています。一部は今も現役で使われています。

神戸の下水

横浜では、日本中に灯台を作ったリチャード・ブラントンによって、明治4年ごろ、下水が作られました。その後、下水の容量を増やすために、1881年(明治14年)から三田善太郎の計画による改修工事が進みます。こちらも、一部が現役です。

神戸も横浜も、ともにレンガとセメントによってつくられた管で、卵形にしたことで、水量が少なくても円滑に流れるようになりました。

横浜の下水

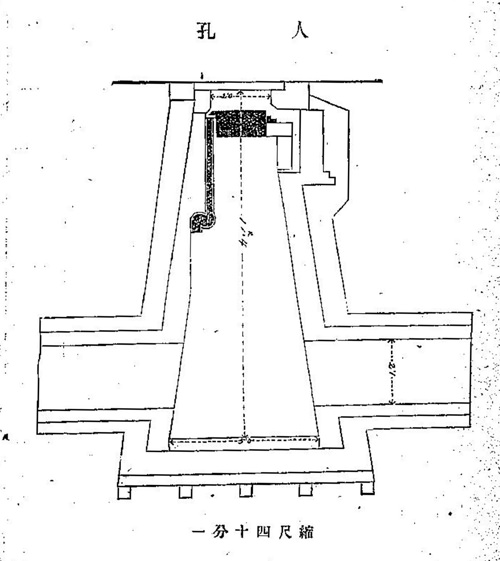

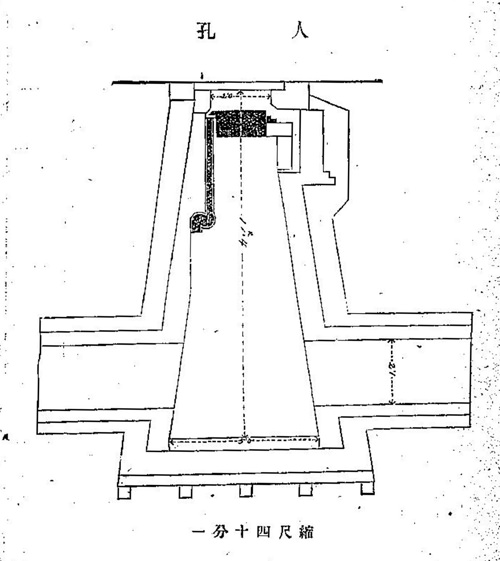

国会図書館に残された「上下水道ニ関スル調査書」(内務省衛生局、1905年)という文書によれば、横浜居留地のマンホール(日本語では「人孔」)の蓋は鋳鉄製の格子型で、その横に炭箱があったと記録されています。なかに入った大量の炭により、脱臭および有毒ガスの無害化ができたとされています。

なお、東京の下水は、内務省の土木技術者・石黒五十二が、オランダ人デレーケのアドバイスを受けて設計した神田下水が最初です。1884年(明治17年)から工事が始まっています。

「人孔」の図

1869年(明治2年)、東京〜横浜間の電信架設が始まります。当時は電柱を立てて架線しましたが、後に、電信・電話線の地下化が進みます。

日本で最初に地下管路が建設されたのは、1896年(明治29年)のことです。東京の銭瓶(ぜにがめ)町電話局(丸の内電話局)から浪花局(茅場兜電話局)まで、約2kmの鋳鉄管が敷設されました。

鋳鉄管はイギリスから輸入したもので、長さ9フィート(約2.75m)、内径3インチ(約7.6cm)。これを地下0.9〜1.5mに埋設し、唐麻と鉛を使ってカシメ接続(コーキング)しました。当時のマンホールは、直線では三味線の胴型、曲線は扇型だったと記録されています(『東洋電気通信工業30年史』)。

マンホール内には地下ケーブルが(逓信総合博物館)

マンホールというと、上下水、通信用、電気用、ガス用などがほとんどですが、意外なものにも使われています。

砲台の入口(横須賀市千代ヶ崎砲台跡)

水準点(津軽半島竜飛岬)

橋脚のマンホール(奥は日本橋)

ちなみに、マンホールの蓋には「雨水」「汚水」「雨水と汚水の合流式」かが一目でわかるように文字が書かれています。上水道の場合は「消火栓」「止水栓」などと表記されています。まれに「温泉」と書かれているものもあります。

温泉用マンホール(愛媛県松山市)

下水道用マンホールの蓋は、明治初期は木製だったとされますが、神田下水で初めて鋳鉄製格子形が使われました。その後、現在のような丸形になります。丸形になったのは、下に落下しにくいからです。

構造としては、穴の上にただかぶせる「平受け」の時代が長く続きました。

この構造だとどうしても隙間があるので、蓋がガタガタすることが多かったのです。このガタツキと騒音は、自動車が増えるとともに、大きな社会問題となりました。そこで、ガタツキを防ぐために、蓋の側面を斜めにカットする「勾配受け」と呼ばれる技術が広がりました。さらに、勾配受けでは密着しすぎて開きにくくなる欠点があったため、現在では「RV」という曲線勾配が採用されています。

材質も、きわめて重く錆びやすかった「鋳鉄」(80kgくらい)から、軽くて強い「ダクタイル鋳鉄」(40kgくらい)に切り替わっています。橋脚の場合はFRP製もあります。

QRコードつきマンホール(埼玉県秩父市)

マンホールのデザインは、イギリスを参考に、中央に市章の入った形が定番となりました。その上で、「東京市型」と「名古屋市型」の2つが主流になっていきます。

東京市型は、内務省の技師・中島鋭治が考案したもので、1958年(昭和33年)にマンホールのJIS規格に採用されました。一方、名古屋市型は、茂庭忠次郎が考案したもので、全国に上下水道技術を指導してまわった際に広がっていきました。

東京市型も名古屋市型も、中央に市章が入り、その周りの円が8分割されているのは一緒ですが、さらにその周りが東京市型が14分割、名古屋市型が12分割になっているのが大きな違いです。

東京市型マンホール(築地市場)

なお、2001年以降、東京23区で設置されるマンホールには中央に4つの数字・記号が表示されています。右端が管の敷設年度で、左の3つでマンホールの位置がわかります。また、いちばん左のくぼみの色が「黄色」ならば合流管か汚水管、「青色」ならば雨水管を意味しています。

さらに、蓋の上部に表示されている「T-20」は荷重区分で重さ20トンまで耐えられるという意味です。

東京都下水道局デザインのマンホール蓋

マンホールは、その後、自由なデザインが広がり、デザイン重視の「ご当地マンホール」が広がりました。その結果、蓋にはその地方の歴史や地理、祭などが描かれるようになりました。

黒船(静岡県下田市)

東経135度日本標準時子午線(兵庫県明石市)

竿灯祭り(秋田市)

舟屋群(京都府伊根町)

デザイン重視の蓋は、表面の塗装が取れると摩擦力が低下し、スリップしやすいとされます。

一般的には、くぼみの深さが3mm以下になると、スリップの危険が高くなると言われます。そのため、国交省は2003年、蓋の耐用年数を車道で15年、歩道で30年と決めました。ご当地マンホールの大半があと10年ほどで耐用年数を迎えるといわれます。つまり、さまざまな種類があるマンホールも、近いうちに別のデザインに変わる可能性が高いのです。

制作:2020年7月27日

<おまけ>

冒頭で触れた博多のマンホールのそばには、「第6航空軍司令部」がありました。敷地内には後に「振武寮」が建てられ、生還した特攻隊員を次の出撃まで収容しました。収容された搭乗員は、「死を恐れる卑怯者」などとして、きわめてひどい差別的待遇を受けたとされます。

第6航空軍司令部の跡地は、現在、一部が県警住宅になっていますが、その敷地周辺にはいまも「陸軍」の境界杭が残されています。

「陸軍」の境界杭