三井鉱山を勝手に応援する!

輝く「石炭」の時代

静かにたたずむ三池炭坑跡

経営破綻して産業再生機構に「身請け」された三井鉱山が、売却されました(2009年に日本コークス工業株式会社へ商号変更)。三井鉱山といえば、明治44年(1911)に独立して以来、筑豊と三池の石炭で三井コンツェルンを大きく育て上げた立役者です。財閥の時代でないとはいえ、なんだか寂しいものがあります。

そこで、三井鉱山がこの世の春を謳歌していた時代へ行って、石炭の生産現場を見せてもらいましょう。

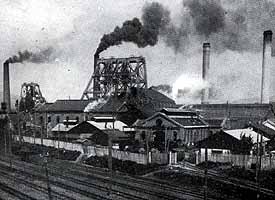

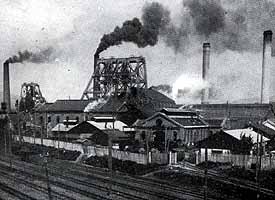

三井鉱山の主力炭坑は、熊本県荒尾市と福岡県大牟田市にまたがる三池炭坑です。これは明治22年に政府から三井組に払い下げられた日本最大の炭坑。特に明治35年(1902)に出炭が始まった万田坑は、まさに日本の近代化を支えた大規模炭坑でした。

昭和6年の万田坑

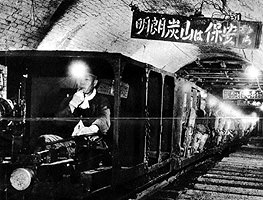

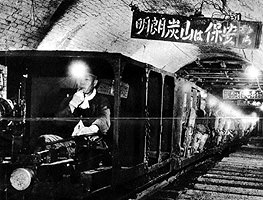

さて、それでは炭坑に入りましょう。さすがに戦後はトロッコ列車がありました。

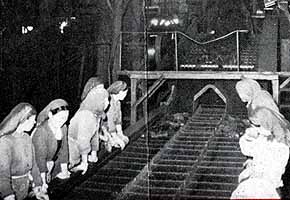

昭和26年?のトロッコ列車

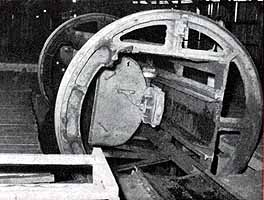

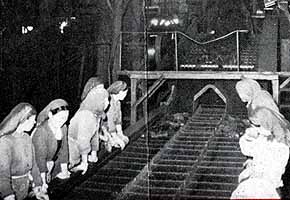

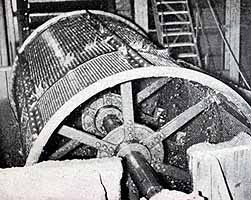

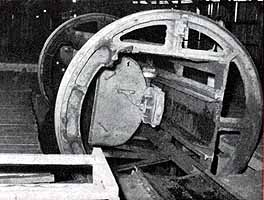

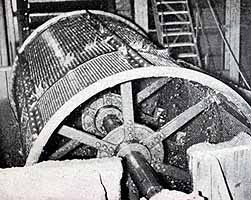

掘った石炭は、戦前は馬で運んでいましたが、戦後は「炭車」というトロッコで炭坑の外に運ばれます。その炭車は「転車機」に乗ると自動的に回転し、積んであった石炭がベルトコンベアに落とされます。その石炭から「手選機」で人間が大きな固まりを選び出します。ここで選ばれた大きな石炭が「特塊」といって最上級品。

転車機

手選機

最上級品を選び終わった残りは「水洗機」に運ばれ、水と風圧で良炭と廃石に分けられます。良炭は「回転篩(ふるい)」にかけられ、ここで「特中塊」と「特粉」の品質付けが行われます。廃石も同じく「回転篩」にかけられ、「並中塊」と「並粉」に分類されるのです。最後に残りカスが油と混ぜられ、そこに付着した粉が「微粉」という最低品となって、市場に出荷されるわけ。同じ石炭でも、大まかに6種類も品質に違いがあるんです。

水洗機

回転篩

こうして生産された石炭は、三井家が築造した三池港(1908年完成)から、全国へ運ばれました。有明海は干満の差が大きく、大型船の着岸が難しかったのですが、閘門(こうもん)の完成で、常にドック内を一定の水位(8.5m)に保つことが可能となったのです。

三池港の閘門

港には「三井マーク」が燦然と!

下の地図は昭和25年(1950)ごろの鉱山内の地図ですが、右端から続く万田坑の坑道に注目。延々と横に延びているのがわかりますね。そしてその先、海底の地下まで延び、さらに迷路のように延び続けています。こうして、複雑怪奇になった万田坑は、昭和26年、ついに廃坑となりました。それでも三池炭坑自体はガンガン石炭を産出し、日本の戦後復興を支えていくのです。

延々と続く坑道に注目

参考までに書いておくと、昭和26年当時、三井鉱山の石炭は次のような販売先を持っていました。

●家庭用含む特約店32%

●電力15%

●国鉄14%

●コークス10%

●化学(ソーダ、繊維等)9%

●鉄鋼8%

●輸出5%

●セメント4%……

俺的には「国鉄14%」というのがいい感じですが、実際、日本の経済発展を支えた石炭は、昭和20年代初頭くらいまで「黒いダイヤモンド」と呼ばれるほど高値で販売されていたのです。

たとえば73期(昭和25年下期)の三井鉱山の営業報告書には、次のように書かれています。

《本期は朝鮮動乱による特需の増大と冬場需要期との関係で、石炭の販売状況は頗(すこぶ)る好調でありました》

これが89期(昭和33年下期)では、

《石炭業界におきましては、冬場需要期にもかかわらず、記録的な豊水による電力用炭の引取減、全般的な消費の合理化、重油の安値進出等によりまして、荷渡は依然不振を極め、賃上げ争議による減産にもかかわらず、業者貯炭は、下期としては、かつて見られない程の大量(在庫)を抱えることになつたのであります》

と、一転して斜陽産業となっているのがわかります。

時代は石炭から石油へ、確実に移っていました。

こうして、次第に不振にあえぐようになった三井鉱山は、翌昭和34年(1959)、従業員1万5000人のうち、2200人の解雇を決定します。しかし、当時は反安保闘争や労働運動といった政治闘争真っ盛りの時代。組合側は大量解雇に猛反発、労使間で大争議が起こったのです。これが有名な三池争議。

三井鉱山へは業界・財界が支援、三池労組へは全国から広範な労働者が応援に集まり、「総資本対総労働の対決」と呼ばれるほどの闘争が始まったのです。刺殺事件は起こるは、10万人の大集会が開かれるは、それはそれはすごい混乱だったようです。

結局、1960年、組合側の敗北でこの争議は集結するのですが、もはや会社の命運もつきていました。その後も業績不振に悩みながらもなんとか生きながらえた三井鉱山ですが、1997年3月、ついに三池炭坑は閉山、そして会社自体も2003年9月、産業再生機構入りとなったのでした。

これが、日本の近代化と戦後復興を支えてきた三井鉱山の歴史です。

制作:2005年3月11日

<おまけ>

こちらは昭和15年の三池炭坑マップです。時局柄か、マル秘扱いの地図なんですが、地図下、万田坑の近くに「三井小学校」ってありますね。で、よく見ると地図の右上にも「三井小学校」が。県が違うとはいえ、三井の城下町ぶりがうかがえて、妙に感心してしまいます。