「模型」の建築史

10分の1の建物と1000分の1の東京

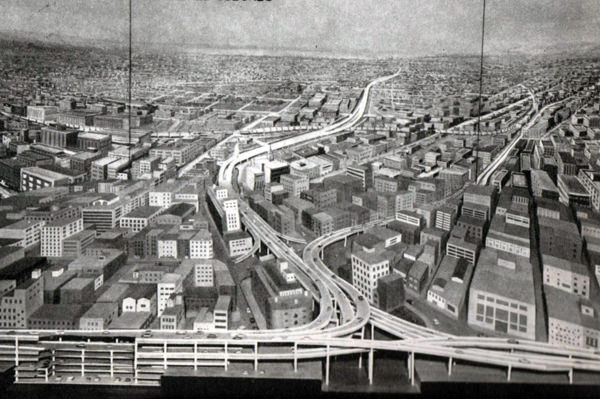

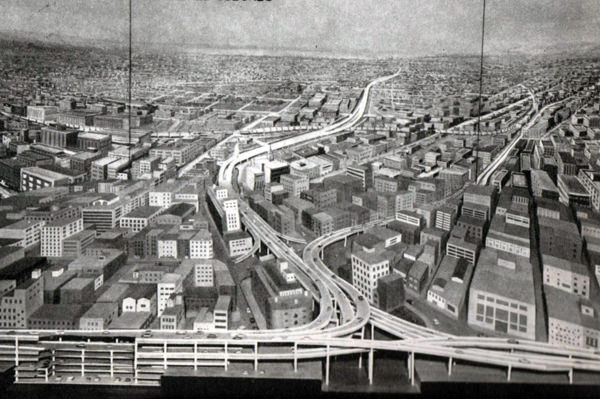

東京の模型(世界貿易センタービル)

世界貿易センタービルの展望台には、かつて東京の模型が展示されていました。

小さな家々はざっくりしていますが、大きなビルや道路はわりと正確に再現されており、東京の構造がはっきりわかるスグレモノでした。このように、都市の模型は全体像を把握するのに役立ちます。

今回は、そうした「建築物」と「都市」にまつわる模型の歴史を振り返ります。

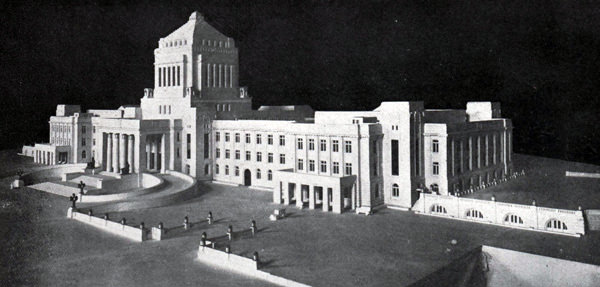

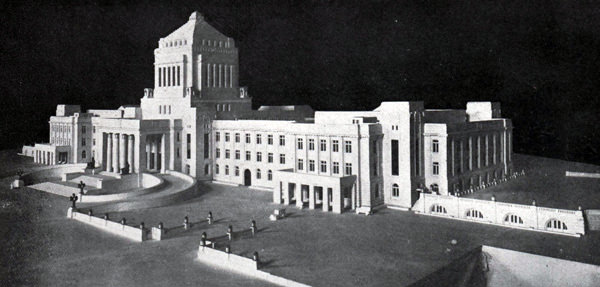

国会議事堂100分の1模型(『建築雑誌』414号)

現在の国会議事堂は1936年(昭和11年)に完成しますが、竣工するまでにおよそ17年かかっています。

もともと、1891年(明治24年)に完成した木造の仮議事堂があり、これを一新するため、コンペを経て、国家の総力をあげた図面が引かれました。

1920年(大正9年)2月に地鎮祭があり、工事が始まります。実は翌年になっても設計は続いていましたが、あらかた決まったところで、100分の1模型が作られ、議会に展示されました。

国会議事堂の模型と実物

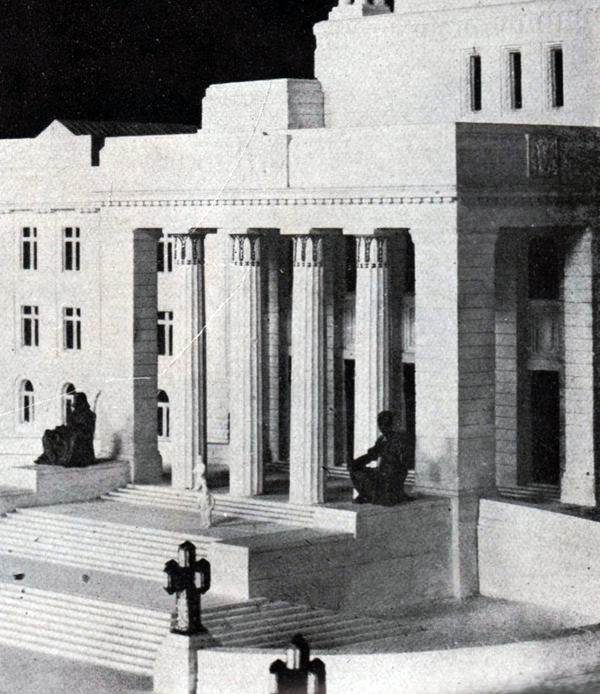

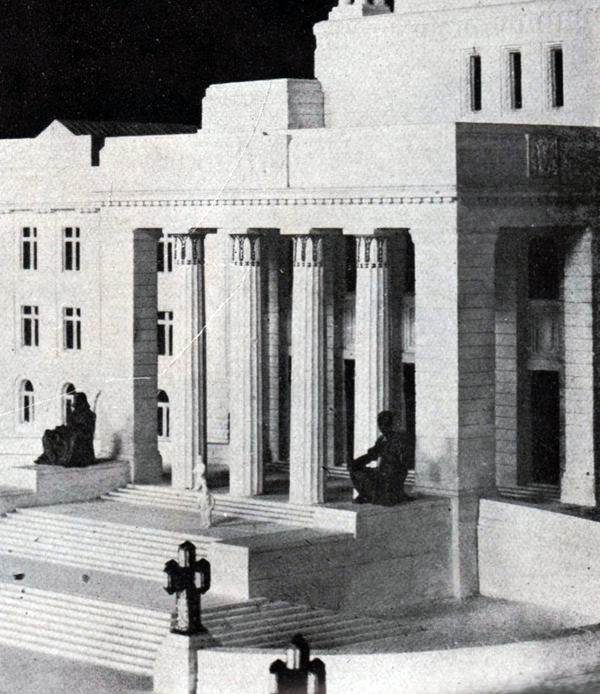

現在の実物と模型はかなり似ていますが、よく見ると、右端の塀のデザインなど細かい差があります。特に中央玄関には銅像が設置される予定でしたが、実物にはありません。

模型では玄関脇に巨大な銅像が

ちなみに、工事が始まった3年半後に関東大震災が発生し、設計図や模型は焼失してしまいます。仮議事堂自体も大きな被害を受け、次なる仮議事堂が作られることになりました。

さて、このように、大きな建造物を作る際は、しばしば模型が作られてきました。

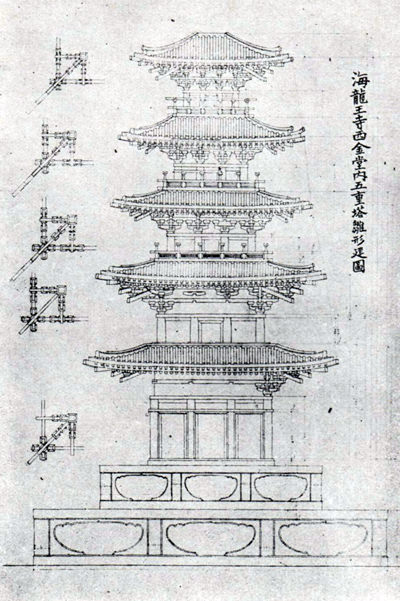

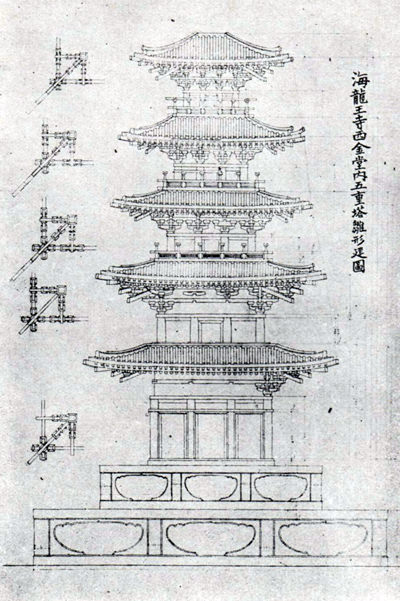

最初期のものとしては、海龍王寺・五重小塔の10分の1模型(国宝、奈良時代前期、高さ4m)が知られています。

海龍王寺・五重小塔の設計図

ちなみに『明月記』には、建物ではないですが、東大寺大仏殿にあった巨大な四天王像を制作する際、10分の1サイズの「本様(=雛形)」を元にしたとの記述が残されています。

寺院建築の時代が終了し、近世になってしばしば作られるようになったのが、城郭天守の模型です。小田原城の模型は3つありますが、そのうち大久保神社のものは、香川文造高之が修繕のために制作したものだとされます。こうした城郭模型は、江戸幕府へのプレゼンに使われたといいます。

小田原城の模型

模型の目的は、近世までは、修理・復元時の検討や新様式の伝達にありました。それが近代になると、博覧会の展示や教育用にも使われていきます。これは、明治になって西洋建築が輸入され、レンガやガラス、コンクリートなどの新材料が流入したことも大きかったようです。

旗に「バンク」とある第一国立銀行(50分の1、国立科学博物館)

1934年(昭和9年)から1956年にかけて、法隆寺で大規模な修繕事業「昭和大修理」がおこなわれます。この事業に先立ち、1932年に法隆寺五重塔の模型が作製されました。制作したのは、後に法隆寺専属の宮大工となる西岡常一らです。

高さ3m超の法隆寺五重塔(10分の1、東京国立博物館)

大きな転機となったのは、1950年の金閣寺の焼失でした。再建に際し、模型が役立ったことから、文化庁は1960年から「模造事業」を始めます。第1号は明王院五重塔で、1961年に完成しています。文化庁による模型はこれまで40ほど作られました。

1964年、東京オリンピックが開かれます。実は、オリンピックと芸術は非常に関わりが深く、近代五輪の創始者クーベルタンの意向により、1912年のストックホルムから1948年のロンドン五輪まで、合計7回にわたって「芸術競技」が正式種目になっていました。東京五輪では、この精神を受け継ぎ、「芸術展示」として、美術、写真、歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽などが大々的に公開されています。

東京国立博物館で開催された「日本古美術展」では、法隆寺五重塔、唐招提寺金堂、平等院鳳凰堂、松本城天守閣などの模型10体が展示され、外国人観光客に好評だったと記録されています。

内部まで詳細な唐招提寺金堂(10分の1、東京国立博物館)

なお、東京五輪に合わせ松本城の模型を作ったのは、「伊藤平左ェ門建築事務所」です。読売新聞(2020年12月6日)によると、

《現地で実測し、図面を作ってから型紙を起こし、模型の製作に取りかかる。瓦の図面も一つ一つ書く》

《図面を基に木材から部材を切り出していくが、通常の道具は使えないため、模型用の道具を手作りする。指の太さほどしかない「豆カンナ」もある》

などと紹介されています。

松本城天守閣(20分の1、東京国立博物館)

さて、近世社会では個々の建築模型を作りましたが、近代になると、都市計画に応じて「都市模型」が作られていきます。そのもっともわかりやすい

例が、関東大震災から復興した東京の模型です。1931年9月の「東京市」の模型がこちら。

大東京復興模型(5000分の1、「東京 橋と土木展」)

上野公園近辺の拡大

1940年の東京五輪会場

続いてこちらが、1964年の東京五輪の会場模型です。

1964年の東京五輪会場模型(代々木競技場)

既成市街地(首都圏整備委員会)

一方、建築家の菊竹清訓が1962年に作った「南東京計画」の模型には、傾斜を利用した「テトラ都市」、高さ300mの「塔状都市」など、斬新な未来が提示されています。

南東京計画

おそらくはバブル崩壊を機に、都市模型はほとんど作られなくなりました。結果、模型は博物館の展示物として生き抜くことになります。模型展示に熱心なのが、江戸東京博物館や東武ワールドスクウェアです。

銀座煉瓦街(25分の1、江戸東京博物館)

旧帝国ホテル(25分の1、東武ワールドスクウェア)

もともと模型は、石膏や木で作られましたが、後にアクリル板、さらに発泡スチロールに建物の写真を貼り付けるようになりました。現在は、コンピューターの進化で画像処理の効率が飛躍的に上がり、大規模な模型も作れるようになりました。そのうち、3Dプリンターによる精巧な模型も登場するでしょう。いまでは、CGと連動させ、都市模型の中を自由に歩くことも可能になりました。模型の用途も、ビルの内装やエレベーターホールの検討にまで使われています。

大規模な都市模型は、三菱地所も三井不動産も制作しています。なかでも気を吐いているのが森ビルです。2016年の東京五輪誘致を進める東京都に協力するため、森ビルは2009年、IOC評価委員会に向け、東京の巨大都市模型を提供しています。この模型は1000分の1スケールで、大きさは日本最大の17.0m×15.3mもあります。

まさに、都市模型はオリンピックの申し子とも言える存在なのでした。

森ビルの東京都市模型/旧国立競技場

森ビルの東京都市模型/東京スカイツリー

制作:2021年4月3日

<おまけ>

1945年の沖縄戦で焼失した首里城正殿は、1992年に復元されましたが、2019年の火災で再び焼失しました。1992年の再建時、非常に役立ったのが、大工の知念朝栄氏が1950年代に制作した模型です。実物の10分の1で、高さ1.7m、幅3mに及びます。模型は、消えてしまった建造物を現在に残す、非常に有効な手段なのです。

首里城正殿(10分の1)

首里城正殿模型の拡大