「任天堂」の誕生

山内溥と横井軍平が作ったゲーム帝国

ファミコン(江戸東京博物館)

尾崎紅葉の『金色夜叉』に、30人ほどの男女が2グループに分かれ、盛大なカルタ大会(百人一首)をしているシーンがあります。原文は読みづらいのですが、盛り上がる男女(いまでいうパーティピープル=パリピ)が服が乱れるのもかまわず、一心にハマっている状況です。

《人々の面(おもて)は皆赤うなりて、白粉(おしろい)の薄剥(うすは)げたるあり、髪の解(ほつ)れたるあり、衣(きぬ)の乱次(しどな)く着頽(きくず)れたるあり。

女は粧(よそほひ)飾りたれば、取乱したるが特(こと)に著るく見ゆるなり。

男はシャツの腋(わき)の裂けたるも知らで胴衣(チョッキ)ばかりになれるあり、羽織を脱ぎて帯の解けたる尻を突出すもあり、十の指をば四まで紙にて結ひたるもあり》

『金色夜叉』が読売新聞で連載スタートしたのは1897年(明治30年)元旦なので、もしかしたらこのとき使われた百人一首は「任天堂」のものだったかもしれません。任天堂の創業は1889年9月23日です。当時、カルタ大会は男女の出会いの場だったこともあり、任天堂のカルタのおかげで恋仲になったカップルは相当数いたはずです。

カルタ取り

任天堂の “お世話” になった、もうひとつの一団がいます。それはバクチ打ちで、多くはヤクザです。

花札やトランプに傷がつくことを隠語で「ガンがついた」といいましたが、これは「眼(ガン)で見てわかる」意味だとされます。一方、「嵌(ガン)」とする説もあり、これはちょっとの手触りで違いがわかることから「嵌(は)めもの」だというのです。

花札でギャンブルをする場合、「ガンがついた」ものを使っては公平性が保てないので、必ず1回の勝負ごとに札を新しくします。つまり、バクチ打ちが勝負をすればするほど、花札は売れました。初期の任天堂を博徒が支えたのは間違いありません。

今回は、そんなパリピと勝負師に支えられた任天堂の誕生についてまとめます。

カルタ遊び(明治初期)

1885年、琵琶湖の水を京都に引く琵琶湖疏水の工事が始まりました。当然ですが、工事には莫大な量のセメントが必要になります。しかし、当時、国内のセメントメーカーは小野田セメントと浅野セメントくらいしかなく、生産量もわずかで、工事に必要な量はまったくまかなえません。

このとき、小野田セメントのセメントを大量納入したのが、実家が土木業だった山内房治郎です。房治郎は、小野田セメントと、それを一手に扱っていた三井物産と懇意になり、「三井物産小野田セメント京都代理店」の地位を獲得します。

成功した房治郎は、次に新しいビジネスを立ち上げます。それが花札作りで、1889年のことです。余暇がきわめて少なかった時代、花札やカルタは室内でできる遊びとして大きな人気がありました。秋から正月にかけて、確実に売れる定番商品だったのです。

カルタづくりは、江戸時代から京都が有名でした。

カルタは、1549年、フランシスコ・ザビエルが日本に持ってきたトランプを見て、国内でアレンジされるようになったのが始まりです。江戸時代中期に本格的な生産が始まりますが、生活に窮していた公家が内職で作業を手伝ったことから、今も昔も京都が生産の中心です。良質な材料も、すべて京都で揃いました。

花札をよく見ればわかりますが、生産には非常に細かい作業を要します。美濃紙を何枚か重ねた上に、松脂を燻して黒くした裏紙を貼るのですが、この裏紙を表に1mmほど出さなくてはいけません(「ヘリカエシ」といいます)。のりは麩、うるち米、白土、砥の粉などをミックスしたものを使いますが、前述の「ガン」がつかないよう、貼り方には細心の注意が必要です。札ができると、表面をこすって反りなどを取り、「ガン」を極限まで減らす作業が待っています。

昭和になってからも、京都には花札の裏張りを内職でおこなう家が300〜700軒あり、結果としてカルタは、京都以外ではほぼ作れなかったのです(草柳大蔵『山河に芸術ありて』による)。

ヘリカエシ(「丸福」は任天堂の元の社名)

1902年(明治35年)、明治政府は富国強兵のため、「骨牌税」を制定し、カルタに大きな税を課すことになりました。カルタメーカーの多くは廃業しますが、このとき、任天堂は輸入頼みだったトランプを国産化することで生き延びます。トランプの輸出は無税だったこともあり、2年後から始まった日露戦争でトランプがバカ売れするのです。

トランプや花札は、実は戦争によって広く普及しました。慰問袋に入れれば喜ばれたし、外地で暇な時間に麻雀やポーカーを覚えた若者も多かったのです。

太平洋戦争中も、トランプなどのカード類がよく売れたとの、玩具店の証言が残されています。

「戦災前は売れないゲームがずいぶんあったんですよ。それが慰問袋でずいぶん売れたんです。その当時は盤ものではなく小さいものは内地では売れないからというんで倉庫へしまっておいたのが全部出ちゃったんです。

戦争中はやはりトランプが非常に売れたんです。(昭和)17年頃まで出たんですけど、それから紙が配給されなくなったんですね。それでその後はトランプ屋さんがみんな、紙で折る飛行機を作るというんで配給を貰ったわけです。それがずいぶん売れましたね。昭和18〜19年頃です。その頃に徴用になりますね、それでトランプもものすごく売れたんです」

(『東京玩具商報』1963年12月号より省略引用)

もともと花札は、野菜やコメを地方から売りに来る商人が一緒に売り歩くものでした。しかし、アイデアマンだった房治郎は、「煙草王」と呼ばれた村井吉兵衛と提携して、タバコの景品に花札やトランプをつけ、その販売網で全国展開を始めます。サイズも似ており、ともにバクチ打ちに愛されたことから、結果的に両方ともよく売れました。

(このとき、たばこやトランプの印刷を手伝ったのが、石田旭山印刷所です。江戸時代から続く京都の出版・印刷業の伝統を受け継ぎ、後に大日本スクリーン製造となりました)

村井兄弟商会のタバコといえば「ヒーロー」(たばこと塩の博物館)

社長に就任してまもなく、朝鮮戦争(1950〜1953年)が勃発し、トランプは驚くほどの勢いで売れました。そのうえで、山内社長は、

(1)バラバラだった社屋をまとめ、手工業からの脱皮を図る

(2)季節ものであるカルタ類を1年中売れるようにする

(3)株式会社に改組し、将来的には上場を目指す

以上、3点の実現を目指します。

1952年、社屋を1カ所に集約(2代め本社=現存せず)

手工業からの脱皮については、プラスチックトランプの製造開始(1953年)、自動台紙貼合機・自動切断機の完成(1959年)、自動裏染機の完成(1962年)により、業界中が驚愕するような工業化に成功します。

ビジネスは絶好調に思われましたが、1955年ごろ、突然、トランプ類がまったく売れなくなりました。なぜかというと、1953年にテレビ放送が始まり、誰もが街頭で流れる力道山など「動く映像」に夢中になったからです。

山内社長は打つ手がなく、1955年、社員130名のうち62人を指名解雇する大規模なリストラに踏み切ります。これに対し、組合側は猛反発し、ストライキに入りました。140日に及ぶ闘争の末、4カ月の特別退職金を支払うことなどで合意しますが、会社が受けた影響はきわめて大きなものでした。

ストライキのダメージが癒えないなか、1956年、山内社長は心機一転を図るため、アメリカに視察に出かけます。アメリカでは「子供用の娯楽」が整備されていることに気づき、ターゲットを子供に絞ります。ちょうど日本に進出を始めたディズニーと契約し、1959年、白雪姫やバンビを含むディズニートランプを販売したのです。

これは、一発逆転の大ホームランとなりました。勢いに乗った任天堂は、1962年から読売テレビで『マジック・スクー』という手品番組を放送します。有名な奇術師6人が、ディズニートランプを駆使した手品を披露するのです。トランプ税の減税(60円→40円)も相まって、爆発的に販売が伸びました(初年度だけで60万個)。自社を追い詰めたテレビを利用し、起死回生を果たしたのです。

そして、1962年、大阪証券取引所第2部に上場。

キャラクターも、ポパイ、マイティ・マウス、バックス・バニーなど多くの製品が発売されました。この段階で、任天堂はトランプ65%、花札75%、百人一首40%、麻雀パイ75%の国内シェアを占めています(『野田経済』1962年10月号)。売上も、わずか5年でおよそ5倍になりました。ポパイの版権はその後に失いますが、それもあって任天堂は「キャラクタービジネス」の重要性に気づくことになりました。

ディズニー野球盤(『東京玩具商報』1960年6月号/国会図書館)

たとえば、1960年には「ダイヤ交通」を創業してタクシー事業に参入します(1969年に経営譲渡)。また、近江絹糸と組んで「三旺(サンオー)食品」を設立、インスタントライスの発売にも乗り出します。「ポパイラーメン」などを発売したもののうまくいかず、1965年には撤退しました。結局、業績は回復せず、悩んだ山内社長は、ここで「トランプの任天堂」から「室内ゲームの任天堂」への脱皮を決意します。

そこで、再びアメリカ視察に行きました。およそ10年ぶりの再訪ですが、このとき、ミルトン・ブラッドレー社が「ツイスター」という体を動かすゲームを年間300万個も販売していることを知ります。山内社長はさっそく契約を結び、日本でも発売、大ヒットしました。

パリピが楽しむ「ツイスター」(『オール大衆』1968年1月号/国会図書館)

任天堂を救ったのが、1965年に入社した横井軍平です。横井はトランプの製造管理を任されたものの、仕事が暇だったため、会社の工具を使いおもちゃの自作を始めます。その様子を目にした山内社長が、商品化を命じるのです。

最初の商品が、120万個以上も売れたマジックハンド「ウルトラハンド」(1966年)です。その後、家庭用ピッチングマシン「ウルトラマシン」(1968年)などさまざまな商品をつくりますが、次第にエレクトロニクス技術を用いたおもちゃを開発。有名なのが、男女間で愛情度を測定する「ラブテスター」(1969年)です。そして、太陽電池をセンサーにして、光が当たるとターゲットが反応する「光線銃SP」(1970年〜)シリーズが大ヒットします。

当時、世の中は「レジャー時代」と言われ、なかでもボウリングがブームでした。しかし、山内社長はブームの終わりを予感し、光線銃を使った新たな競技の開発を横井に命じます。こうして、1973年、ボウリング場の跡地を利用したレジャー施設「レーザークレー射撃システム」が始まります。これはスクリーンに映る円盤を光線銃で撃ち落とすという、誰も経験したことのない遊びでした。

この新たなレジャーシステムは、全国のボウリング場から注文が殺到し、大人気となりますが、折からのオイルショックでキャンセルが続出。社運をかけていた任天堂は、深刻な経営難に陥ります。

任天堂は、「レーザークレー射撃システム」で大赤字となりますが、このとき培った技術や販売ルートは、その後のアーケード(業務用)事業への進出に生かされます。1978年、アーケード向けの初の「オセロゲーム」を発売。以後、アーケード向けと家庭向けの両方にゲームやおもちゃを供給していきます。

「ゲーム&ウオッチ」(江戸東京博物館)

《まず一画面の中の繰り返しであること。

それから、だんだん難しくなって、面を越すとちょっと簡単になって、とジグザグを繰り返しながら難易度が徐々に上がっていくこと。遊んでいる人が緊張続きやと辛くてしょうがないけど、ふっと途中で気を抜くことが出来れば、遊び続ける動機付けになると考えて、ゲーム&ウオッチでも採用したんです。

それともう一つは、ゲームの基本は「3すくみ」だということ。

私はゲームのキャラクターや背景は、すべてゲームの遊び方の説明の手段に使う物だと思っているんです。宮本(茂=現・代表取締役フェロー)君と2人で最初に作った「ドンキーコング」もそう。あれは、実はポパイのキャラクターを使う予定だったんです。ゲームを開始して、何も操作しないユーザーがいたら困る。だったら、オリーブがブルータスにさらわれて、ステージの上にいることを最初に見せたら、誰が見てもポパイを上に向かって操作するやろうと。

それと、あのゲームで一番大きいのは、画面の中で重力が働いている初めてのゲームやと言うこと。そしたら、端まで行ったら下に落ちる怖さを感じるんやないかと。》(『ゲーム批評』1996年12月号)

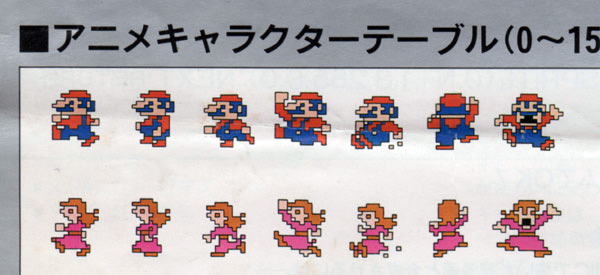

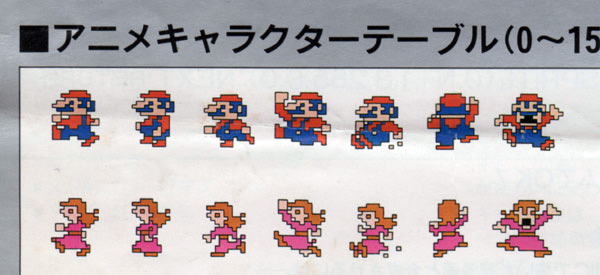

「ドンキーコング」は、1981年、アーケード用ゲーム機として発売され、1982年、ゲーム&ウオッチに登場。そして、1983年、家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」の最初のゲームとして発売されました。ファミコンは、1985年の「スーパーマリオブラザーズ」で爆発的にヒットします。

ちなみに、スーパーマリオで、敵キャラとして亀が出てくるのも横井のアイデアです。「下から叩かれて困るもの」をスタッフ総出で考え、ついに思いついたのが亀でした(『ゲーム批評』1998年1月号、宮本茂の証言)。

横井は、ファミコンでゲームだけでなく、操作できるロボット(1985年)なども開発しています。狭いゲーム画面から飛び出していくわけですが、ユーザーに指先だけでなく、もっと大きな “肉体性” を与えることを重視していました。これが、のちに「Wii」などの体感型コントローラにつながるのです。

ファミコン・ロボットのパンフ

任天堂は、ソフト供給会社に以下の4つの厳しいルールを課しました。

●ライセンス企業は、新しいゲームの企画を任天堂に開示して、ゲーム制作と販売の可否を決定してもらう

●完成したゲームのマスタープログラムを任天堂に預け、ゲーム・カートリッジの製造を委託する

●発注は最低1万本から。注文分は全品を前払いの現金で引き取り、返品は不可。さらに、任天堂にロイヤリティ(1本あたりおよそ2000円)を支払う

●新作の発表はファミコンで年間5本、スーパーファミコンで3本以内

(『名城商学』1998年11月号による)

こうして、任天堂はゲーム帝国を築くことに成功したのです。

山内社長は、生前、こんな言葉を語っています。

「任天堂に社訓はない。任天堂らしい社風もない。下手にそんなものがあると社員の自由な発想・発言を規制してしまう。第一、この業界は一寸先が闇で、固定的な考え方を押しつけるのは自ら墓穴を掘るようなものだ」

社員は自由に、ビジネスは厳格に――これが帝国の最大のルールだったのです。

マリオを自分で動かせる「ファミリーベーシック」のパンフ(1984年)

制作:2023年5月21日

<おまけ>

現在、任天堂は2500以上の商標を登録しています。任天堂が著作権や商標など「知財」にうるさいことは有名ですが、そのきっかけとなるような騒動が1953年に起きています。

1950年、芦屋市の個人が「アブラハムリンカーン大統領」の商標を取得し、その後、老舗の花札メーカー「大石天狗堂」に譲渡。花札の最高レーベルが「大統領」だった任天堂は、1953年、名称が類似しているとして、商標の無効を訴えました。この問題は最高裁まで争われましたが、結局、1961年、両社は和解し、大石天狗堂の商標は無効となりました。

8年にわたる裁判でしたが、知財はどんなことをしても守るという、任天堂の強い意志は、この頃から確実に存在していたのです。