昭和天皇、エッフェル塔に登る

人生初のヨーロッパ旅行で得たもの

大英博物館でエジプトのミイラを見学する昭和天皇

昭和天皇が崩御した後、天皇が過ごした居間の机の引き出しから、1枚の切符が出てきました。パリの地下鉄の切符です。日付は1921年6月21日。

当時21歳の皇太子(東宮)だった昭和天皇は、この日、生まれて初めて地下鉄に乗りました。一般人に紛れてパレ・ロワイヤル駅から乗車し、ジョルジュ・サンク駅まで。ところが、間違えて切符を持ったまま改札を出てしまったのです。昭和天皇は、この切符を生涯の宝物として、大切にとっていたのです。

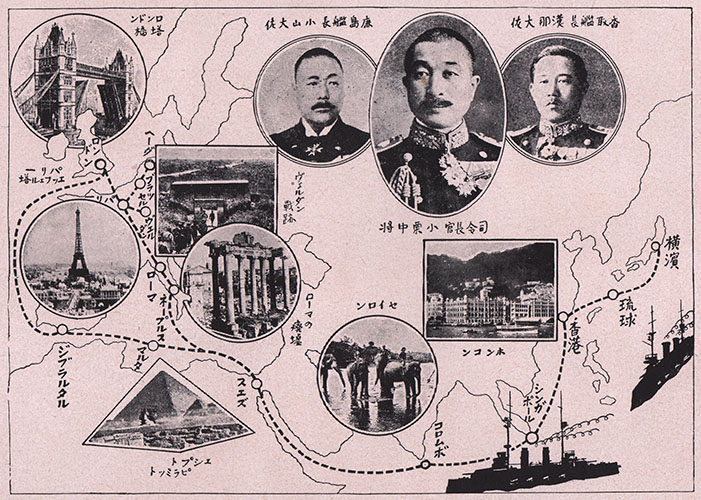

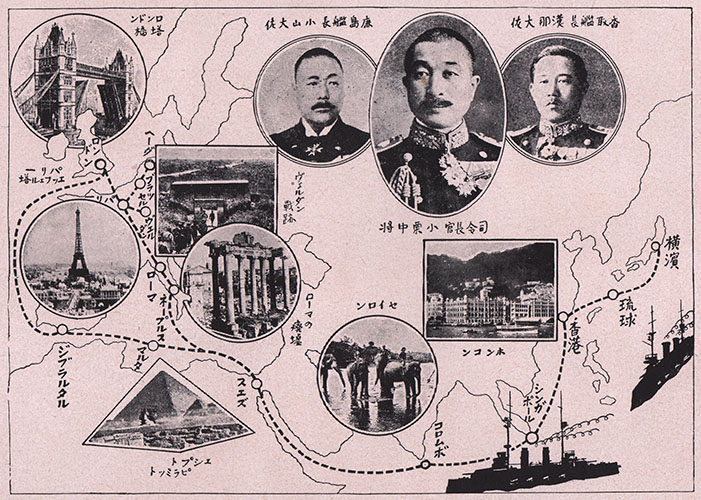

昭和天皇は、皇太子時代の1921年、初めてヨーロッパに出向きました。半年間におよぶ人生初の海外旅行で、そのときの様子は、『昭和天皇実録』に300ページ以上に渡って詳細に記録されています。

この旅行は大きな影響を与えたようで、1970年9月の記者会見では「籠(かご)の鳥のような生活から自由を経験し、それが今も役立っている」と語ったほどです。

そんなわけで、今回は、この昭和天皇の海外旅行についてまとめます。

皇太子の到着5分前の東京駅(1921年3月3日)

ヨーロッパ歴訪は、1921年(大正10年)年1月17日、元老の山県有朋や首相の原敬らが、「将来の君主として、皇太子が(第1次世界)大戦後の欧洲各国を巡遊し、世界の大勢を審(つまび)らかにし、各国の君主・元首と交際して交誼(こうぎ)を厚くすべし」と勧めたことに始まります。

しかし、母親の貞明皇后は体調を心配して反対。これを周囲が説得して、なんとか旅行が決まります。

出発に際し、「御人格の修養」に関し、側近が記した覚書は以下のとおり(原文の送り仮名はカタカナ)。これぞ、まさに帝王学です。

1.重大なる責任を自覚せられ日日反省修養を重ねて他日名元首とならるる素質を作ることを勉めらるる事

1.理想的の元首は同時に理想的の人間たるべき事勿論(もちろん)なり

1.徳望の養成に重きを置かるべき事

1.注意を全班に配ること

1.鎮着なる事

1.事物を熱心に深く研究せらるる事

1.物を速断せざる事並(ならび)に人の言を直に受売せざる事

1.軽率なる言行を慎まるる事

1.小成に得意になり失敗に落胆せざる事

1.人の立場を察し人を責むる

1.人に親切なる事

1.人の好意・功労を認むる事

1.人の話を聞き礼を受くる時冷厳なる態度を示されざる事

1.行儀を整へらるる事

東京駅に到着した昭和天皇(1921年3月3日)

さて、出発は3月3日、木曜日です。『昭和天皇実録』によれば、皇太子はこの日午前5時に起床し、海軍の通常礼装を着て、菊花大綬章副賞を佩用(はいよう)しました。

《午前8時30分、正門内に整列する未成年皇族を始め学習院教授・学生、宮内判任官総代等の奉送を受けられ、東宮御所を公式鹵簿(ろぼ=正式な行列)にて御出門になる。その際、供奉(ぐぶ)儀仗(ぎじょう)近衛兵25騎が御沙汰により特に皇太子お召車の前後を護衛する。

お召車は無蓋(むがい)の馬車にて、皇太子は外套(がいとう)をお召しになり、沿道に整列する一般市民、学校生徒代表、第一師団の将兵等に御会釈を賜いつつ、三田台町通より増上寺前、日比谷交差点・馬場先門外通を経て、9時10分東京駅に御到着になる。

鹵簿の先頭が東京駅に達する頃、参謀本部前広場において皇礼21発が発せられる。なお、東京市は奉祝として東京駅前広場に飾門を造営する》

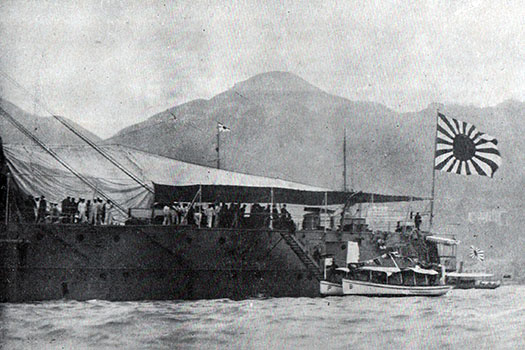

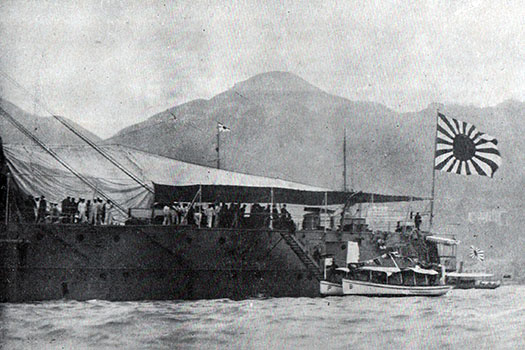

一行は横浜に行き、そこから御召艦「香取」に乗って、一路、ヨーロッパを目指します。

3月10日、皇太子を乗せた船は香港に到着。香港総督の官邸で開かれる晩餐会に招待されていましたが、この日は皇太子に代わって、同行した載仁親王(閑院宮)が出席しました。なぜ、参加できなかったのか。

《香港は上海・広東など朝鮮人活動家の策源地に近く、また皇太子御外遊に反対する日本人の潜入も容易なため、御身辺に対する警戒は厳重を極め、当初香港総督は、官邸における奉迎晩餐会に皇太子を招待の意向であったが、その後自発的に遠慮し、代わりに載仁親王の臨席を求めたことによる。

香港における状況探査の結果、朝鮮人活動家の入り込んだことは事実とされ、親王の上陸は冒険の如く判断されたが、他方総督の感情を害するが如きことは極力避けるべき状況にあり、載仁親王自身の判断にて臨席することとなる》

つまり、朝鮮人のテロや日本人の抗議活動を避けるためでした。

香港停泊中の御召艦「香取」

翌日、皇太子はようやく香港に上陸します。

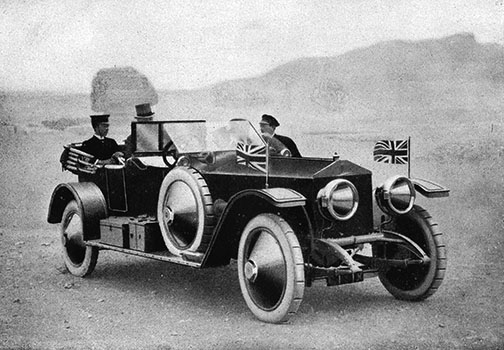

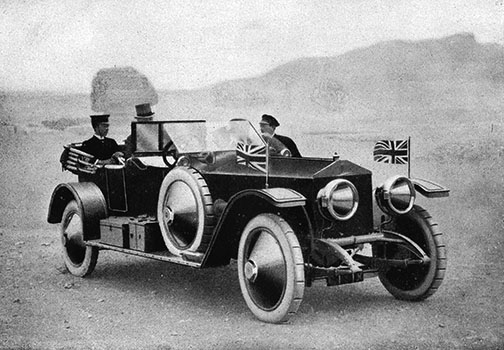

まず、午前9時15分、侯爵・小松輝久らが、わざと市民の注意を惹くようにして上陸。騒ぎが一段落したところで、午前9時40分、載仁親王と供奉員5名、そして香港総督府のリチャード・ポンソンビフェーンを従え、背広姿の軽装でひっそりと上陸するのです。

一行は2台の車に分乗し、山の手の住宅街を通り、30分後に「B地点」に到着したとあります。この地点は今も不明です。皇太子は14時15分、御召艦に帰還しています。わずか4時間半の上陸でした。

その後、シンガポール、スリランカ経由でエジプトへ。航海中は甲板でデッキゴルフなどに興じ、またインド人の手品なども見ています。

皇太子が楽しんだデッキゴルフ

4月18日(月曜日)、一行はエジプトでピラミッドを見学。

《午後4時、再びアレンビー(注:総監陸軍元帥)と自動車に御同乗、ナイル川を渡りギザにお成りになり、ピラミッド並びにスフィンクスをご見学になる。なおこの間、砂嵐に遭遇され、総監より天候を遺憾とする旨の言上に対し、得難い経験を得てむしろ満足の旨を御答えになる》

実は、『昭和天皇実録』にはあんまり天皇の肉声が記録されていないんですが、そんななか、この砂嵐への感想は、かなり人間味が感じられる言葉です。

アレンビー元帥とピラミッド観覧する昭和天皇

一行は5月7日、同盟国イギリスのポーツマスに到着。バッキンガム宮殿の周辺は、見渡す限り人、人、人で、まるで黒山の人だかりでした。

ジョージ5世夫妻は、公式晩餐会で、「大戦後の経済が混乱するイギリスの実態を視察して、自由に結論を出してください」と挨拶。これに対し皇太子は、「大いに学ぶところがありましょう」とスピーチしています。

ポーツマスに上陸

ジョージ5世と馬車に乗る皇太子

(ビクトリア駅からバッキンガム宮殿へ)

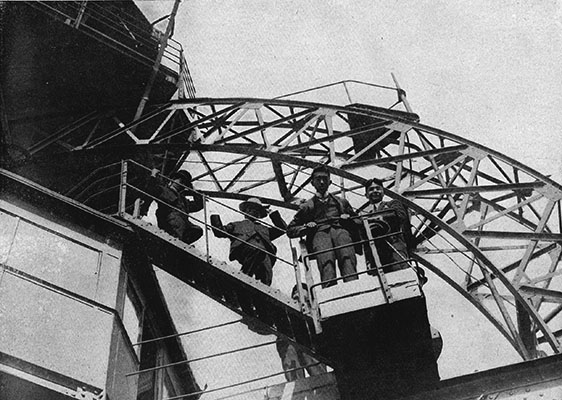

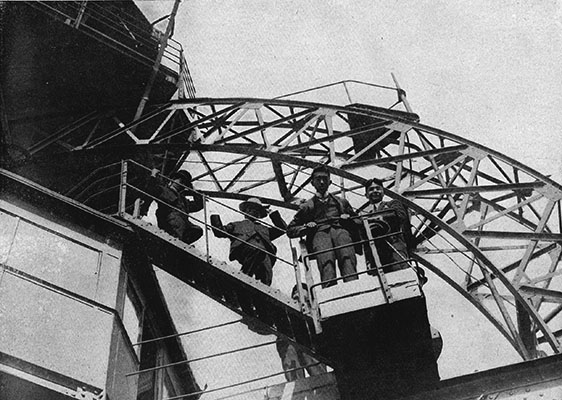

6月2日(木曜日)、一行はパリでエッフェル塔に登ります。『実録』に記載はありませんが、このとき、皇太子は自分でチケットを買って登っています。

《午後3時30分、背広服にて御出門、エッフェル塔に向かわれる。この日エッフェル塔頂竿上には常掲のフランス国旗に代わり、大型の日章旗が掲げられる。

同塔の設計者ギュスターヴ・エッフェル(帝国海軍の要請により航空機実験所の施設図面を提供し、海軍航空機試験所建設に種々助言を行うなどの功績があり、大正6年勲三等旭日章を授けられる)、パリ市議会議長モリス・レ・コルベーユ等の奉迎を受けられ、エッフェルの案内にて展望台までエレベーターにて御登臨になり、さらに日章旗を掲揚された塔頂部まで鉄梯子(はしご)にて登られ、エッフェル及び大使館書記官沢田廉三の説明により四囲を御眺望になり、種々御下問になる。

(エッフェルは耳聾のため、その娘が通弁する)

ついで塔内において、陸軍軍用電信監陸軍少将ギュスターヴ・オーギュスト・フェリエの説明により陸軍省所管無線電信電話所を御見学になる。

それよりエッフェルより御間食の饗応を受けられ、乾杯の際にはエッフェルより歓迎の演説あり、記念として限定版エッフェル塔解説書の献上を受けられる。

また随行の式部官西園寺八郎は塔上売店にてエッフェル塔小型模型を購入し、記念として皇太子に献上する》

エッフェル塔に登った昭和天皇

6月13日、第1次大戦のベルギーの激戦地イーペル(イープル)を訪問。ここでイギリス国王に電報を送っています。

《「目前ノ風景ハ、(中略)『イープル戦場ノ流血凄惨(せいさん)』ノ語ヲ痛切ニ想起セシメ、予ヲシテ感激・敬虔(けいけん)ノ念、無量ナラシム」》

6月25日、やはりフランスの激戦地ヴェルダンを視察。

《到るところに弾痕を留(とど)め、砲弾の破片、防毒マスク等がなお地上に残存する。付近に戦死者の遺族と思われる一婦人が、僧侶と共に柩(ひつぎ)を携え遺骨を収集する様子も一行の目に入る。

(中略)

皇太子は戦跡御視察中、戦争というものは実に悲惨なものだ、との感想を漏らされた》

7月7日には現地紙にこんな談話を寄せています。

《「破壊せられたる諸都市、荒廃したる諸森林、蹂躙(じゅうりん)せられたる田野の景は、戦争を讃美(さんび)し、暴力を謳歌(おうか)する者の眼には如何(いか)に映ず可(べ)きか」》

ヴェルダンの戦跡(破壊された教会)

戦争の惨禍を目撃する一方、庶民との交流も行われました。

6月23日、フランスのアルザス地方の村でのこと。予定の行事を終えて帰ろうとすると、村長が「祝杯の準備をしているので、村民に光栄を与えてほしい」と懇願。予定にないハプニングでしたが、皇太子は快諾します。

《(乾杯後)アルザスの民族衣装を纏(まと)った少女等が次々と同地方の菓子等を(皇太子のテーブルに)運び、屋外の村民はあるいは万歳を唱え、あるいは喇叭(らっぱ)を吹き、あたかも地方の祭日の如き様相を呈す》

昭和天皇は、このときの歓迎を「忘れることのできないアルザスの思い出」と語っています。

その後、一行はローマのコロッセオを見学(7月14日)などして、帰国の途につきます。

ローマ駅で馬車に乗るイタリア皇帝と昭和天皇

『実録』によると、昭和天皇は訪欧で受けた影響について、「英国国王ジョージ5世から立憲政治のあり方について聞いたことが終生の考えの根本にある」と答えています(1979年8月29日)。

英国王から学んだ「君臨すれど統治せず」の原則。しかし、即位後、昭和天皇は軍部の独走を追認していくなかで、「自分の立場」に悩むことになるのです。

東京駅で皇太子を迎えた群衆

制作:2014年9月29日

第2次世界大戦の終結から26年後の1971年、昭和天皇は再びヨーロッパを歴訪します。このときは敗戦国のトップとしての訪問だけに、大きな抗議行動が繰り広げられました。

たとえばオランダのハーグでは、車に液体入りの魔法瓶が投げつけられました。ドイツのボンでは、約300名の学生による「日本帝国主義反対、天皇の戦争犯罪抗議」のデモが行われます。さらにイギリスでも、

《昨日キュー王立植物園においてお手植えになった日光産のスギが根元から伐(き)り倒され、その根元に劇物の塩素酸ナトリウムがかけられて、「彼等(かれら)は無意味に死んだのではない」という趣旨のプラカードが残されているのが発見される》(10月7日)

これが敗戦国の元首が受ける現実でした。

皇太子の外遊ルート図