西郷隆盛「島流し」の5年間

南西諸島で学んだ「敬天愛人」への道

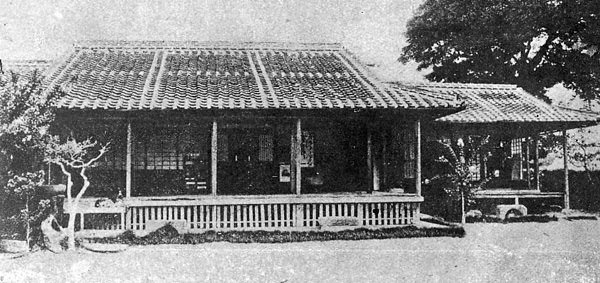

沖永良部の南洲神社

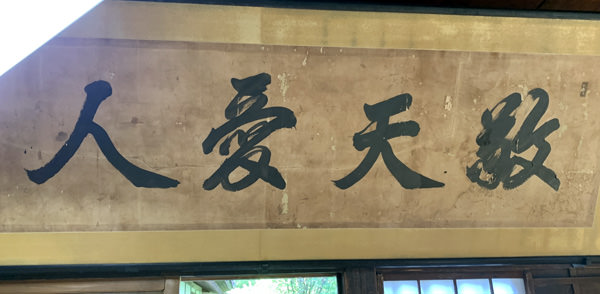

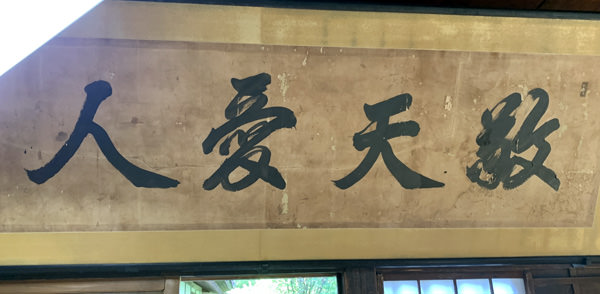

山形県鶴岡市には、庄内藩校「致道館」の建物が残されています。ここに、「敬天愛人」と書かれた扁額が展示されています。

「敬天愛人」とは「自然の道理を重んじ、人として正しい行為をし、他者を思いやる」という意味で、一般に西郷隆盛の座右の銘だとされます。ここに限らず、庄内地方には「敬天愛人」の文字を記した書や碑がたくさん残っていますが、いったいなぜ山形にあるのか。

「敬天愛人」の扁額(鶴岡市致道博物館)

西郷隆盛をはじめとする薩長が中心となった倒幕軍は、1868年(慶応4年)、鳥羽伏見の戦いで幕府軍と戦います。もともとこの戦いは、幕府側の庄内藩兵による江戸薩摩藩邸の焼き討ちが引き金です。そして、明治となり、「朝敵」となった庄内藩は、同年(明治元年)9月、新政府軍に降伏します。

官軍の指揮をとった黒田清隆は、致道館に乗り込み、意外なことに、藩主・酒井忠篤にきわめて寛大な降伏条件を言い渡しました。しかも、藩主を上座に座らせ「ご無礼を許してほしい」と伝えたとも言われます。この寛大な処分を指示したのが、当時、鶴岡にいた西郷でした。西郷には「敵となり味方となるのは運命で、帰順した以上は兄弟同然」という思いがありました。

菅実秀と対談する西郷隆盛(鹿児島市の西郷屋敷跡)

厳罰を免れたことで、庄内藩中老・菅実秀(すげさねひで)ら旧藩士は感激し、西郷と面会した後、その思想を伝えていくことになります。西郷は、西南戦争で敗れて1877年に死去すると「国賊」になりますが、明治憲法発布による大赦で罪が許されると、菅らが中心となって、西郷の教えをまとめる作業が始まります。そして、1890年、西郷の言行録『南洲翁遺訓(なんしゅうおういくん)』として刊行されるのです。

西郷隆盛が死ぬ直前まで薩軍の指揮を取った洞窟(鹿児島市)

『南洲翁遺訓』は43条しかない短いものですが、たとえば第5条には「児孫のために美田を買わず」など有名な言葉があります。

そして第21条には、「学問の研究は『敬天愛人』を目的とする」とあります。これが、「致道館」の扁額になった理由です。

では、西郷はどこでこうした考え方を学んだのか。それは、若いころに流された辺境の無人島での厳しい体験にありました。今回は、西郷が流された奄美大島、徳之島、そして沖永良部島での足跡を追いかけます!

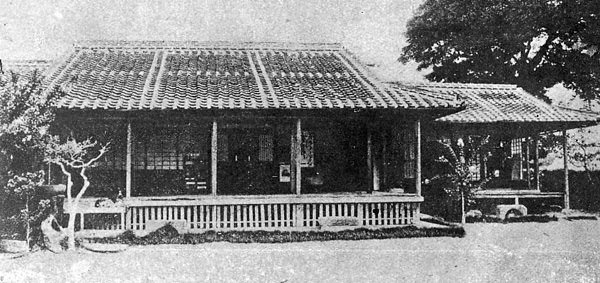

西郷隆盛の屋敷(鹿児島市)

西郷隆盛は、薩摩藩主・島津斉彬の側近として活躍していましたが、斉彬が1858年に急逝すると状況が一変します。後を継いだ島津茂久(実権は家老・島津久光)は、斉彬派を遠ざける方針を取りました。

ちょうど同じ時期、幕府では大老・井伊直弼による「安政の大獄」が進行中で、尊王攘夷や公武合体を主張していた志士たちが次々と処罰されていました。

こうしたなか、京都清水寺の僧で尊皇派の月照が幕府の弾圧を逃れ、薩摩に身を寄せようとしました。西郷は月照を守ろうとしますが、斉彬の没後、保守派が盛り返していた藩に月照を守るムードはありません。前途を悲観した西郷と月照は、錦江湾に身を投げ入水自殺を図ります。月照は亡くなりましたが、西郷は奇跡的に一命を取りとめます。

しかし、この事件によって、西郷は薩摩藩からも幕府からも目をつけられ、政治の舞台から完全に外されることになりました。藩は表向き死んだとし、死罪に次いで重い「遠島(島流し)」の処分が下されました。

月照と身投げする西郷隆盛(『西郷隆盛画帖』)

当時30代前半だった西郷は、1859年に奄美大島へ送られ、実質的に幽閉状態に置かれました。当初は入れ墨などの琉球文化に嫌悪感を示した西郷ですが、次第に島に溶け込み、預けられた龍郷村の名家「龍家」で愛加那(あいかな)と結婚し、2人の子供をもうけます。

奄美大島で特筆すべきは、砂糖との関わりです。

奄美大島の砂糖生産は、薩摩藩の重要な財源となっていました。しかし、奄美の砂糖は黒糖で、どうしても本土の砂糖に品質で負けてしまいます。特に讃岐では上質の白砂糖が製造されており、薩摩藩はなんとか奄美で白砂糖を生産しようとします。

1851年、薩摩藩主となった島津斉彬は、洋式機械を導入し、さまざまな近代化を進めますが、この砂糖事業もそのなかに含まれていました。

奄美大島の洋式製糖工場跡(慶応年間)

奄美群島は1609年、薩摩藩の琉球王国の征服にあわせ、藩の支配下に置かれました。

奄美の砂糖(サトウキビ)製造は、強制労働に近いものでした。薩摩藩の代官が常駐し、年貢に割り当てられ、総買入制が導入されました。余っても自由に売れず、薩摩からの米や日用品と安い比率で交換させられました。島のモノカルチャー化は進み、食糧難にあえぐことも多かったのです。この状況は「黒糖地獄」とも呼ばれました。

奄美大島の砂糖生産に使われたサーターグルマ(砂糖車、奄美博物館)

3年にわたる幽閉生活を終え、西郷は、1862年、鹿児島に戻ります。島の掟で、愛加那は島に残されました。西郷は、砂糖の過酷な取り立てを批判して改善策を訴えますが、現状を変えることはできません。その後、明治政府は砂糖の自由売買を目指しますが、鹿児島県は県の関連会社による専売を主張。西南戦争の後まで収奪の構造は続き、困窮した旧藩士の救済を理由に、西郷も専売に賛同することになります。

西郷は、島津斉彬の弟の久光と険悪で、久光の政策を批判し、思わず「地ゴロ」(田舎者)と言ってしまいます。それで、鹿児島に戻ったのもつかの間、すぐに徳之島に流されました。

西郷隆盛が使用した碁盤(徳之島資料館)

50日ほどの滞在後、さらに南の沖永良部島に移されます。ここでは重罪人扱いで、藩からの監視も厳しいものでした。

西郷は、島の北岸・伊延港に上陸し、そこから島の南岸まで、すすめられた馬を断って自分で約4キロ歩きました。松材を格子状に組んだだけの粗末な牢は、壁もなく吹きさらしで、わずか4畳ほどの広さしかありません。食事は、朝1回米を炊かせ、昼と夜は熱湯で残飯を温め、あとは塩と漬物程度。差し入れされても、かたくなに受け取りません。雨風だけでなく、直射日光や蚊・ハエにも悩まされました。また、風が強いと砂や波しぶきが吹き込み、衛生状態も最悪。西郷はみるみるやせていきました。

西郷が押し込められた牢屋(沖永良部・西郷南洲記念館)

垢まみれで悪臭漂うなか、西郷はそれでも毎日正座して、沈思黙考を続けました。2カ月ほどたち、死の淵にあった西郷を見かねた島の役人・土持政照は、藩の命令書に「囲いに召し込む」とあるのに吹きさらしではおかしいと訴え、清潔な座敷牢を用意します。

西郷は、座敷牢に移ってからは、島民と相撲をとるまでに回復しました。読書三昧の日々を送り、漢詩も始め、このころから「南洲」の雅号を名乗り始めました。子供たちに学問を教え、島民からは慕われました。

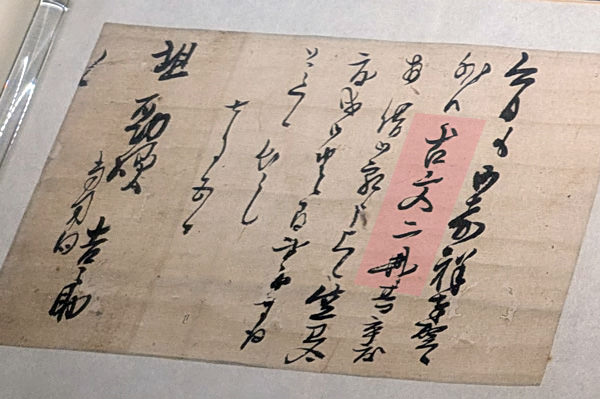

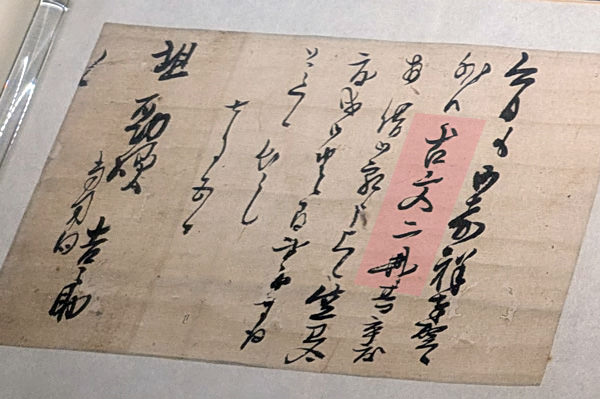

西郷は、1863年、旧知の奄美大島の役人に、こんな内容の手紙を送っています。

「座敷牢では俗事に紛らわされることもなく、ひたすら読書に集中でき、このままいったら学者になりそうな塩梅(あんばい)」

「古文二冊」と書かれた書物の借用願い(沖永良部・西郷南洲記念館)

西郷は、台風や干ばつで食糧が不足したときのために、豊作の年に米を蓄え、飢饉のときに配給するという「社倉法」を、義兄弟の契りを結んだ土持に伝えています。加えて、役人の心得をまとめた『与人役大体(よひとやくだいたい)』『間切横目役大体(まぎりよこめやくだいたい)』も島に残しました。

沖永良部島で1年半以上にわたって思索にふけった西郷は、こうして、天命に従い民のために尽くす「仁政」の姿勢を確立させるのです。これが、最終的に「敬天愛人」の精神に結実しました。西郷は、1864年2月、薩英戦争でイギリスと交戦し、危機に陥った鹿児島に呼び戻され、明治維新に向けて動き出すことになります。

西郷が使ったとされる鉄瓶(沖永良部・西郷南洲記念館)

さて、1909年、『絶島の南洲』(内外出版協会)という本が出版されました。著者は鹿児島新聞社の記者だった田中鉄軒で、西郷の牢屋の番をしていた土持政照から、鮫島宗幸が聞き取った話をまとめたものとされます。この本のなかに、こんな逸話が紹介されているのです。

《南洲(西郷)が帰藩する前20余日の事である、土州の志士坂本龍馬が、一汽船に座乗して同島(=沖永良部島)に寄航した。そして南洲と徹宵(てっしょう)語り明かして、翌朝未明に坂本は鹿児島指して解纜(かいらん)したのであッた。対話の次第は知る由がない。併(しか)し確(たしか)に帰藩の相談であッたと伝へて居(い)るのである》

つまり、西郷が鹿児島へ出発する20日ほど前(1864年1月末から2月初頭)、坂本龍馬が沖永良部島を訪問し、座敷牢で夜どおし語り合ったというのです。定説では、西郷が沖永良部から鹿児島に戻ったあと、京都の薩摩藩邸で出会ったと言われており、実際、この本でも「牽強付会の説」とされています。そもそも文献の裏づけがほかになく、信憑性は低いのですが、2人が会った可能性は否定できません。

仮に絶海の孤島まで龍馬がやってきたとするなら、2人の絆はいやが上にも強くなるはずです。それが1866年の薩長同盟につながり、戊辰戦争からの江戸城開城に流れる契機だったと見る人もいます。明治維新という大きな歴史の始まりが沖永良部島だとしたら、とても興味深いエピソードとなります。

江戸城無血開城が話された西郷隆盛・勝海舟会見の地(東京・芝)

制作:2025年10月4日

<おまけ>

『北九州の民話

小倉篇』(大隈岩雄著、小倉郷土会)に面白い話が掲載されています。明治3年、福岡の黒田藩が明治政府の偽札を作ったことがバレて、小倉で取り調べがおこなわれました。西郷は薩摩藩から、重罪に問われないよう取り計らってもらうよう依頼されますが、なかなかうまくいきません。そうしたなか、小倉京町の宿で夕食を食べたときの話です。

酌に出た芸者は、ぽちゃぽちゃとした粋な姉さん。そこで、西郷が酌をしてくれた手をちょっと引っ張ると、芸者は西郷の胸にしなだれかかり、思わず片手が股間(こかん)のあたりに。芸者は「ごめんね」と謝りますが、手をついた先に煙草盆のような硬いものがありました。

「あらっ、こんなところに煙草盆が。のけときましょう」

「いやいや、よかよか、こりゃおいどんがっ」

実は、西郷は沖永良部島へ流刑中、フィラリアに感染し、後遺症の象皮病で睾丸が巨大に膨れ上がっており、それに触れてしまったというわけです。明治10年、西郷が死んだとき、この巨大な睾丸により、いち早く死亡が確認できたとの逸話が残されているほどなのです。

西郷隆盛終焉の地(鹿児島市)