モースが記録した「アイヌ文化」

白老・アイヌ民族博物館へ行く

白老ポロト湖畔

大森貝塚を発掘したエドワード・モースは、1878年(明治11年)、北海道を旅してアイヌに出会っています。

旅の記録『日本その日その日』のアイヌの章(13章)は、以下のような文章で始まっています。モースと、訳者の石川欣一の著作権が消滅しているので、やや長めに引用しておきます。

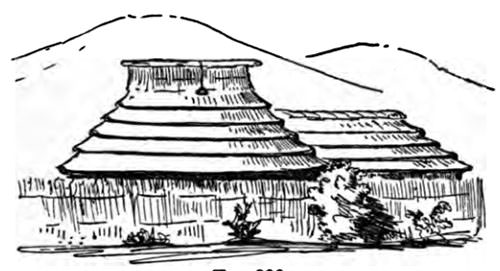

アイヌの家

(Internet Archive『Japan Day by Day』より)

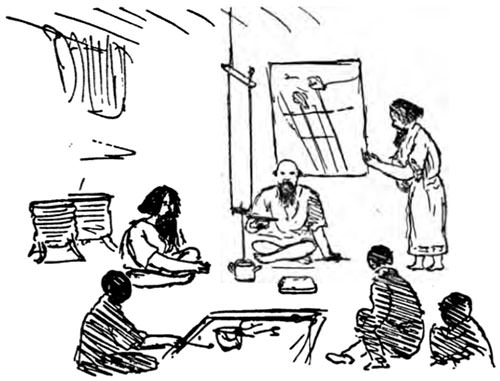

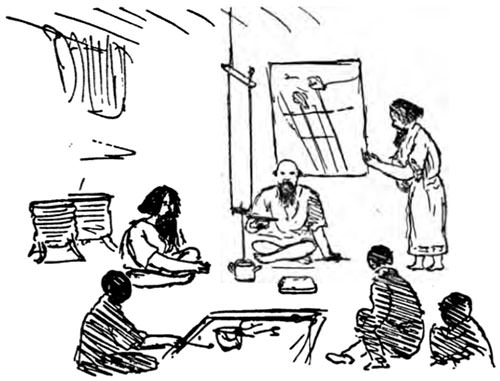

《我々は宿屋の召使に、町の裏手のアイヌの小屋で、舞踊だか儀式だかが行われつつあるということを聞いた。私は往来でアイヌを見たことはあるが、まだアイヌの小屋へ入ったことがない。そこで一同そろって出かけ、大きな部屋が一つあるだけの小屋の内へ招き入れられた。

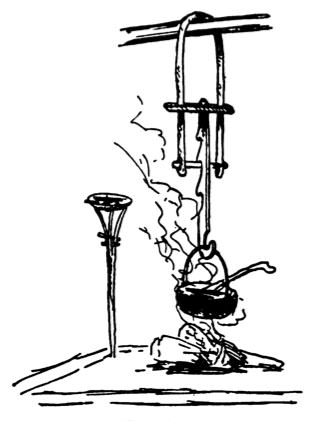

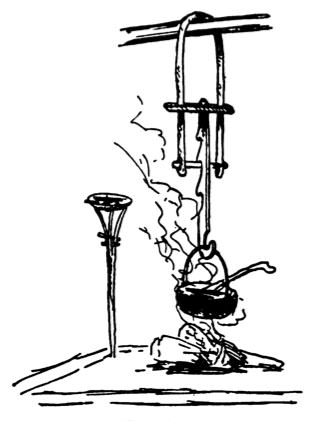

囲炉裏

その部屋にいた3人のアイヌは、黒い鬚を房々とはやし、こんがらかった長髪をしていたが、顔は我々の民族に非常によく似ていて、蒙古人種の面影は、更に見えなかった。

彼等は床の上に、大きな酒の盃をかこんで、脚を組んで坐っていた。彼等の一人が、窓や、床にさし込んだ日光や、部屋にあるあらゆる物や、長い棒のさきに熊の頭蓋骨を十いくつ突きさした神社(これは屋外にある)にお辞儀をするような、両手を変な風に振る、単調な舞踊をやっていた。

アイヌの家の中(アイヌ民族博物館)

長い威厳のある鬚をはやした彼等は、いずれも利ロそうに見え、彼等が程度の低い、文盲な野蛮人で、道徳的の勇気を全然欠き、懶惰(らんだ)で、大酒に淫し、弓と矢とを用いて狩猟することと、漁とによって生計を立てているのであることは、容易に了解出来なかった。

私と一緒に行った日本人が、私がどこから来たかを質(たず)ねたところが、彼等は私を、日本人と同じだと答えた。

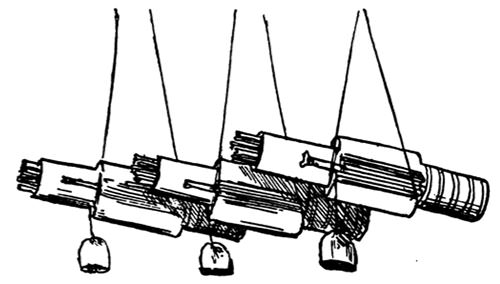

泥酔した一人の老人が、彼等の持つ恐怖すべき毒矢を入れた箭筒(やつつ)を見せ、別の男が彼に「気をつけろ」といった。彼が1本の矢を手に持ち、私のうしろを単調な歌を歌いながら奇妙な身振で歩き廻った時、私は多少神経質にならざるを得なかった。

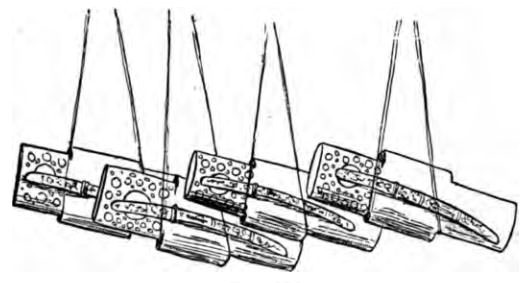

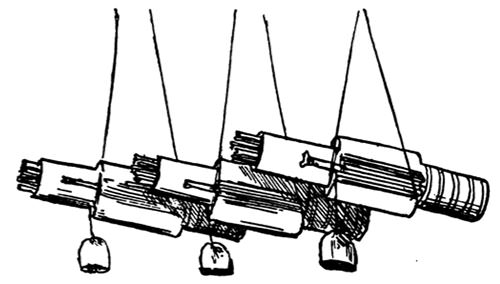

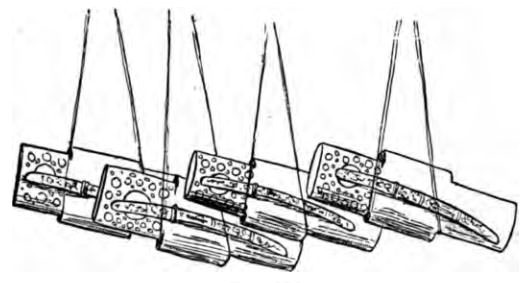

箭筒(やつつ)

一人の男は弓弦を張り、彼等の矢の射り方をして見せたが、箭筒から矢を引きぬく時、彼は先(ま)ず注意深く毒のある鏃(やじり)を取り去った。

この鏃は竹片で出来ていて、白い粉がついているのに私は気がついた。使用する毒はある種の鳥頭(とりかぶと)だそうで、アイヌ熊が殺されて了(しま)うほど強毒である》(創元社版、1939年)

アイヌ民族博物館

イヨマンテ(熊の霊を送る踊り)

はるか昔からアイヌコタン(アイヌの大集落)があったことで知られる北海道の白老。苫小牧からこの地に入ったモースは、ここでアイヌの生活を大量にスケッチしました。

以下、モースが紹介する白老の「アイヌ文化」をまとめて転載しておきます。

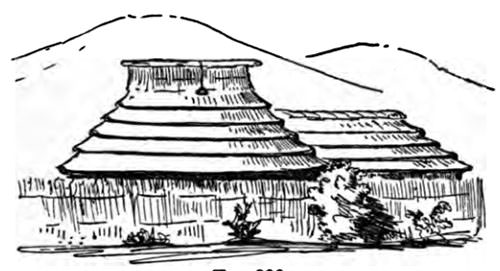

特殊な畝屋根を持つアイヌの家

《アイヌの家屋は左右同形にできている。畝(うね)のある藁(わら)の屋根は非常に清らかで好ましい。私はアイヌの村をいくつか通りぬけたが、往来する場所さえなく、狭く不規則な小道が、小屋から小屋へ草の中を走っている。開けた場所もなければ、子供の遊び場のような地面を踏み固めた場所もなかった。

多くの家に、家と同じ材料であるスゲやアシを束ねた高い垣根がある。アイヌの家は、6〜7年しかもたないそうだ》(『Japan Day by Day』より翻訳)

展示されたチセ(家)と納屋

《木の幹からえぐり出したアイヌの舟は、日本のどの「刳舟(くりぶね)」とも異なっていた。長さ4mで、舳先(へさき)も船尾も一緒。舟壁は薄く、ほかの木工細工同様、とても美しい仕上がりだった》

アイヌの舟

《小屋の片隅には、「神棒」という鉋(かんな)クズをぶらさげた曲がった棒が何本かあった。私はそれを買おうとしたが、アイヌはお金の価値を知らず、算数の知識もないので、100万ドル出しても買うことはできない。小屋の寝台の横には、銀のさやに入った短刀があった。アイヌはこれを貴重品扱いする。

刀が吊された壁と直交する壁には、蓋を下にした3つの箭筒(やつつ)があった。私は箭筒を買おうとしたが、いくら値を上げても売ってくれない。ところが驚いたことに、アイヌは箭筒から1本の矢を取り出して、注意深く毒を除いたあとで、私にくれたのだった》

短刀の柄には鉛板が埋め込まれている

制作:2016年10月23日

<おまけ>

2020年、白老町に「国立アイヌ民族博物館」が誕生します。

これは2008年、国会で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が採択されたことを受けて始まりました。

博物館は文化庁の管轄ですが、このほか、国立の民族共生公園(国交省の管轄)、民族共生象徴空間(内閣官房の管轄)が設置される大事業です。

町内のポロト湖畔には、1976年以来、アイヌ民族博物館が設置されていますが、上記の大プロジェクトへ発展的解消させるため、2017年度末で閉館することが決まりました。

高さ16mのコタンコロクル(村長)像