鉄道開通!

始発はもちろん新橋駅

(右方、キリンビールの立て看板に注目)

日本の鉄道史は、幕末の嘉永6年(1853)、ロシア艦隊司令官プチャーチンが長崎に持ち込んだ蒸気機関車の模型から始まります。

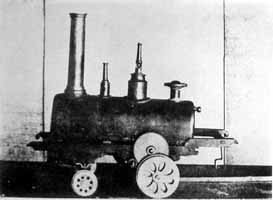

船上でこの模型を見た佐賀藩の精錬方が、安政2年(1855)、全長約27cmの模型機関車を完成させました。これが本邦初の国産鉄道模型。

これが日本初の鉄道模型(動力はアルコール)

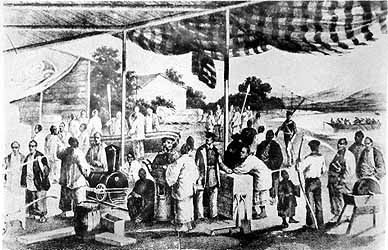

一方、その前年の安政元年(1854)には、ペリーが幕府に鉄道模型を献上しています。日本の役人・河田八之助を屋根に乗せて、時速20マイル(時速32km)で快走しました。ペリーの日本遠征記には、

《(鉄道模型は)非常に小さいので、6歳の子供をやっと運び得るだけであった。けれども日本人は、それに乗らないと承知ができなかった。そして車の中に入ることができないので、屋根の上に乗った。(中略)

彼は烈しい好奇心で歯をむいて笑いながら屋根の端に必死にしがみついていた》

とあります。

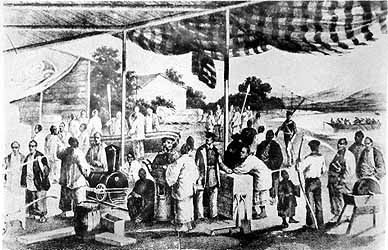

これがペリーのおみやげ(左下にあるのが鉄道模型)

その模型の別画像

明治2年(1869)、政府は東京〜神戸などの鉄道建設を決定します。

明治3年3月、新橋〜横浜間が着工。

明治5年(1872)5月7日、品川〜横浜間が仮開業、同9月12日、新橋〜横浜間が正式に開業しました。

当時は旧暦なので、新暦に直すと5月7日は6月12日、9月12日は10月14日にあたり、この10月14日が現在の鉄道記念日とされています。

ちなみにこの工事、わずか29kmなのに、なぜか2年以上もかかっています。工事自体はイギリスの技師におんぶにだっこだったのですが、あまりの工事の遅さに、横浜の英字紙は「インドより工事が遅いのはどうしたわけだ?」と不思議がっています。

さて、明治5年9月12日の鉄道開通式は、明治天皇も行幸し、非常に盛大だったといいます。

そこで、その現場に行ってみたいので、まずは淡島寒月の「銀座は昔からハイカラな所」から引用しておきます。

《明治五年初めて横浜と新橋との間に汽車が開通した時、それを祝って新橋停車場の前には沢山の紅提灯(べにぢょうちん)が吊るされましたが、その時その提灯には皆舶来蝋燭(はくらいろうそく)を使用して灯をつけたものです。

その蝋燭の入っていた箱が新橋の傍に山のように積んで捨ててあったのを覚えています。これが恐らく西洋蝋燭を沢山に使った初めでしたろう。その頃は西洋蝋燭を使うなどということは珍らしかった時代ですから大分世間の評判に上りました》

なるほど〜。きっと夜はきれいだったんでしょうね。こちらがその紅提灯(だと思われる画像)です。

で、実際の開通式はどのようなものだったかというと……実はあくまで天皇を中心としたイベントで、庶民にはあんまり面白みのないものでした。

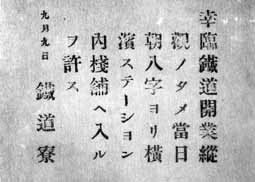

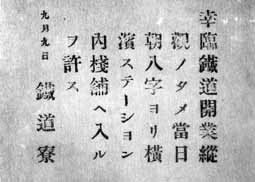

まずはこれが参加票。これさえ持っていれば、駅に特設した桟敷に上ることが出来るので、忘れずにね!

これが入場券

午前9時、皇居を出た天皇は、新橋駅で10両編成の列車に乗り、10時出発。駅では捧銃式を行い、喇叭(ラッパ)でオーシャンの曲(詳細不明)を演奏。乗車時には日比谷(陸軍)で101発の祝砲。途中、品川で軍艦(海軍)による21発の祝砲。

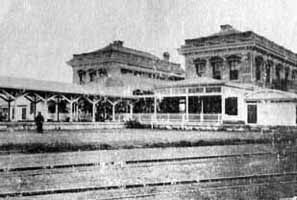

開通式当日の新橋駅

復元された新橋駅

日本画家・小村雪岱が書いた開通式(1931)

11時に横浜着。こちらでも同様に101発と21発の祝砲。横浜駅で勅語発表。

《今般、我が国鉄道首線工竣(な)るを告ぐ。朕(ちん)親(みずか)ら開行し、その便利を欣(よろこ)ぶ。

ああ汝百官この盛業を百事維新の初めに起しこの鴻利を万民永享の後に恵まんとす。

その励精勉力実に嘉尚すべし。朕我が国の富盛を期し、百官のためにこれを祝す。朕また更にこの業を拡張しこの線をして全国に蔓布せしめんことを庶幾(こいねがい)す》

12時横浜を出て、13時新橋着。ここでも勅語を出し、その後、貴賓の挨拶が続き、延遼館(当時の迎賓館)で盛大な食事。庭には多くの芸人が集まっていたそうです。

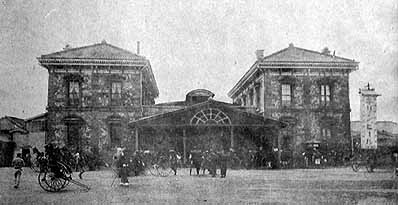

こちら開通式当日の横浜駅

当時の時刻表によれば、新橋〜横浜の片道料金は、当初、上等1円12銭5厘、中等75銭、下等37銭5厘。明治5年には白米10キロが36銭で買え、都内の電報が5銭だったことを考えると、非常に高額でした。

それでも鉄道は評判が高く、明治6年の1年間でのべ143万8417人が利用し、総収入は44万1000円15銭7厘と、予想以上の成績。

そこで、政府は明治7年に上等1円、中等60銭、下等30銭に値下げします。こうして、徐々に鉄道は身近な存在になっていったのでした。

更新:2006年5月24日

<おまけ>

その後、明治7年(1874)大阪〜神戸、明治10年大阪〜京都間が開業します。新橋〜神戸間の東海道線が全通したのは、明治22年(1889)7月1日のことでした。

ちなみに現在の東北本線(青森まで)が開通したのは明治24年(1891)、中央線(名古屋まで)が開通したのは明治44年のことです。

<おまけ2>

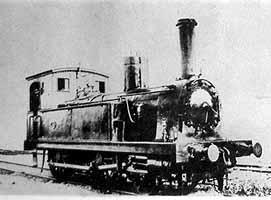

日本で初めて使われた機関車はこちら。その後、交通博物館で保存されていましたが、すでにその博物館も閉館してしまいました。

さらにこちらは、同じく交通博物館に展示されていた弁慶号。

弁慶号は開拓時代の北海道で使用されていました。