旧日本領「樺太」へ行く

知られざるサハリンへの旅

ユジノサハリンスク駅(1995年)

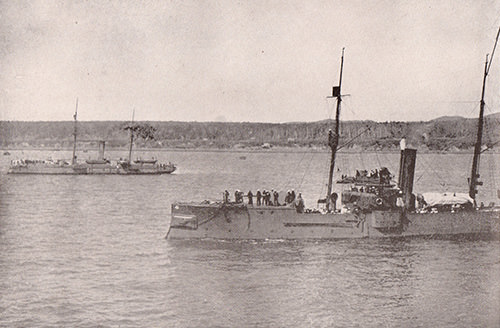

1905年(明治38年)7月7日、樺太(サハリン)南部の町コルサコフにある日本の領事館が炎上しました。

当時は日露戦争中で、すでに日本海海戦でバルチック艦隊は壊滅しています。和平交渉が進むなか、日本は最後の最後で樺太に上陸したのです。

コルサコフの日本領事館(焼失前)

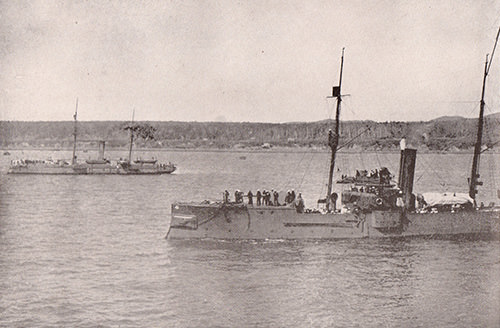

日本軍の樺太上陸

日本の攻撃に対し、ロシア軍3000人はまったく抵抗できず、街に火をつけ逃走しました。領事館は小さな庭もある瀟洒な建物でしたが、あっというまに炎上、北東の強い風にあおられ、火は2日間にわたって延焼を続けました。

日露両国はアメリカの仲介で講和交渉につき、9月5日、「ポーツマス条約」を締結。これにより、日本は北緯50度以南の樺太を獲得します。

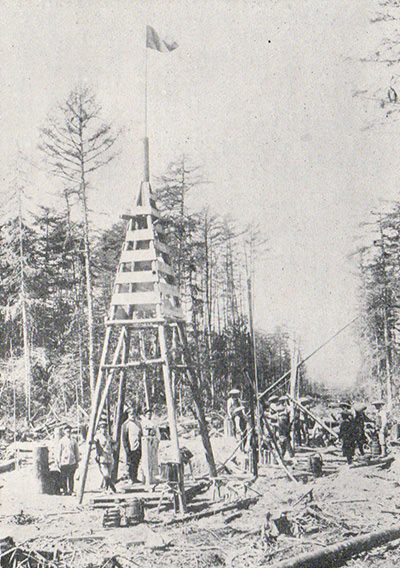

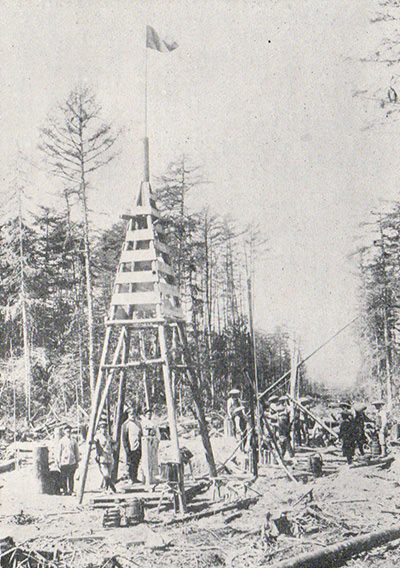

樺太の国境策定作業

樺太は、1809年、間宮林蔵が島であることを確認し、北蝦夷地と呼んでいました。その後、ロシア人と日本人が混在する地域となっていましたが、1875年(明治8年)5月7日、「樺太・千島交換条約」により、全島がロシア領となりました。

ロシア領となっても、日本人は樺太に入れました。しかし、ロシアから大量の犯罪者が流れ込んできており、治安の悪さは有名です。

犯罪者に酒を売ると何をするかわからないので、酒は国営商店の専売となっており、酒の購入には願書が必要でした。夜になると必ず追い剥ぎが出て、軍から流出した鉄砲を持って外国人を襲撃しました。

コルサコフのような都会にもホテルやレストランはなく、日用品などを売るパン酒屋しかありませんでした。このパン酒屋は、ロシア人の格安売春婦の巣窟でした。

樺太が日本のものになり、地名はロシア風から日本風になりました。たとえばコルサコフは大泊、樺太庁が置かれたユジノサハリンスクは豊原となりました。銀行も進出し、一気に経済発展が進みます。

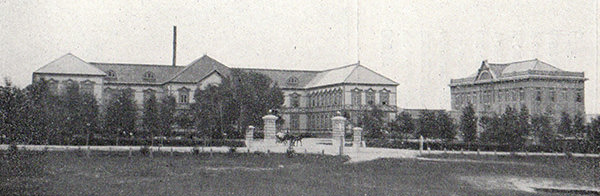

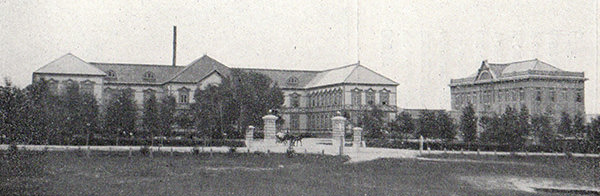

樺太庁

北海道拓殖銀行豊原支店の建物(現在は美術館)

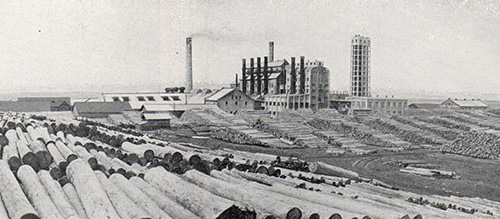

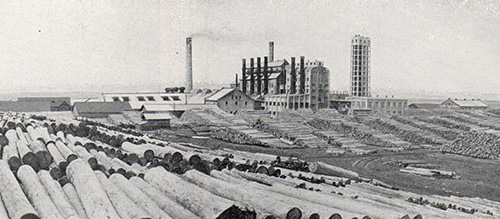

樺太は豊富な漁業資源に恵まれていますが、石炭・石油も採れました。そして、エゾ松、トド松を利用した製紙でも栄え、王子製紙、富士製紙、樺太工業が工場を開設しています。

王子製紙の豊原工場

1923年(大正12年)、宮沢賢治は稚内から船で大泊に入り、王子製紙を訪ね、教え子の就職を依頼しています。

1924年8月、昭和天皇(当時は摂政宮)が樺太行啓に出かけます。

『昭和天皇実録』によれば、8月9日に大泊に入港し、王子製紙や大泊中学校、戦死者を祀った表忠碑などを訪問。翌日は鉄道で豊原に移動し、樺太庁、樺太神社、豊原中学校、豊原地裁などに行ってます。

豊原駅

現存する旧豊原中学校(現在は将校会館)

8月11日は、農事試験場を見学。ここには養狐場がありました。樺太の狐は質がよく、毛皮や襟巻きなどとして高く売れました。

養狐場

12日はマスやニシンなどの漁業を見て、13日は北部の真岡入り。そのまま、樺太唯一の不凍港・本斗経由で帰京しています。

実は、この13日、真岡に入港する予定だったのが北原白秋です。鉄道省主催の観光旅行で、小樽から船で真岡に入る予定でした。しかし、行幸とかぶることから予定を変更し、まずは国境の安別に向かいます。

国境・安別の砂浜

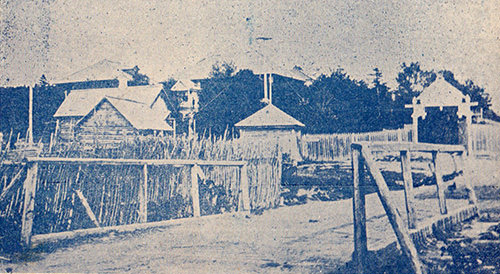

国境・安別の砂浜には小高い山がありました。そこに上って見ると、荒涼とした寒村が広がっています。まず目についたのは、鑵詰工場のような吹きさらしのバラックです。

砂浜沿いには、細い丸太の長方形の柵が長々と続いています。同行の巡査に「これは何?」と聞くと、ニシンを乾かす鰊乾場(にしんかんば)だと教えてくれました。

網などをしまう道具小屋は「納壺(なつぼ)」といい、外では大きな釜でニシン粕を作っていました。

ニシン粕の製造

その先に国境の標石がありました。以下、旅行記『フレップ・トリップ』より引用します。

《太い丸太の無雑作な二坪ばかりの周囲の柵があった。その柵は朽ちかけて、既に外皮のところどころはボロボロにくずれかけていた。その中に日本と露西亜(ロシア)との境界標石が厳然と立っているのだ。正方形の台座に据えられた鼠いろのその標石は高さは二尺にも満たないであろう。北面に鷲(わし)、南面に菊の御紋章が浮彫りにしてあった。私は露西亜領の虎杖の草叢(くさむら)にもはいって見た》

国境の標石

北原白秋は、その後、真岡から豊原までドライブします。しかし、行啓のせいでまともな自動車はなく、オンボロ車しか残されていません。

結局、悪路で5回もパンクするのですが、その途中での描写。

《私たちは青い青い樺太蕗(ふき)の林の中にあった私たちを見た。

おそらく一丈にも近いだろうと思われる樺太蕗のすばらしい高さ、その紅い線の通った六角形の太茎(ふとぐき)、裏白(うらじろ)の、しかも緑の 表面の、八月の日光を透かす夕立のような反射。(中略)

私は道端の巨大な蕗の根に両足を投げ出した。清浄な、また沁み出るような葉緑素の濃い香気がした。いや、氾濫だ、大洪水》

巨大な樺太フキ

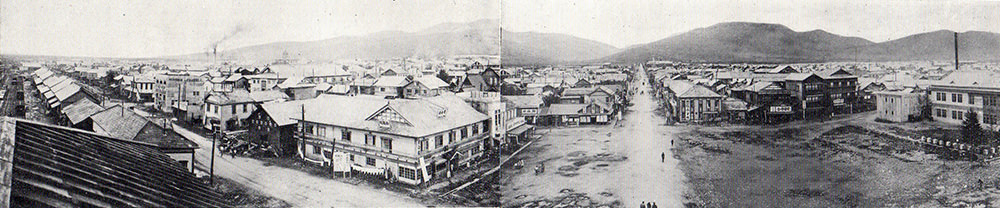

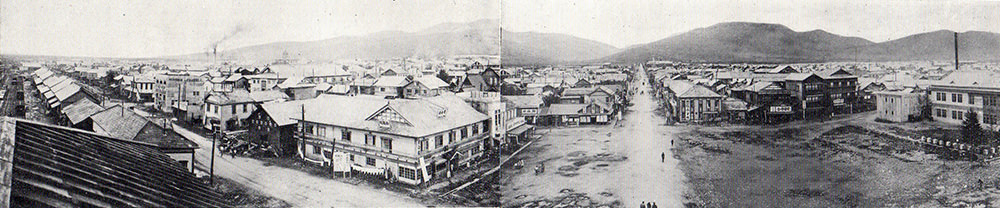

豊原市街

(右端は樺太庁鉄道事務所、正面の道を直進すると樺太神社、左手の煙が王子製紙)

豊原に到着後、一行は博物館に行きました。そこには、樺太中から集めたさまざまな木で作った大きな扇子がありました。北原白秋はこの木の扇子について、子供に手紙を書いています。

《その木の板はみんな薄紅い肉色でみんないいにおいがしています。黒とど、赤とど、えぞまつ、おにぐるみ、たも、あかだも、やちだも、おんこ、からふとやなぎ、いたやかえで、しらかんば、からまつ、にれ。みんないい木です。みんな樺太の山や野に生えてる木です。それで、その木のお扇子を嗅(か)いでいると、ほんとに樺太の山や野っ原がいいにおいをして動いているような気がします》

樺太庁博物館(現在も郷土博物館として現存)

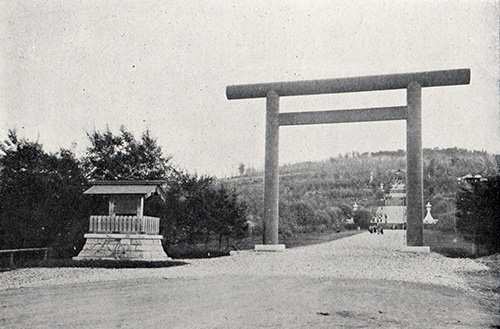

16日夕方には樺太神社を訪問しました。

《大鳥居の前で下りると、清楚な白い石畳の道を、また石の段を真っ直に、私たちは登って行った。その両側の土の色も芝生も落葉松の林も石燈籠も、見るものがことごとく雨をふくんで、また何ともいえぬ緑と白との涼しさをしたたらしていた。ことに後ろのなだらかな丘陵の緑は明るかった。私はつくづくと思ったが、この八月の樺太の爽かさは、とても内地に見られない色と香気との新鮮味を持っている。これは驚くべきものだ。展望がまたひろびろとして、しかも清らかで新らしくて、まことに植民地の神苑だと感じられた》

北部の敷香(しくか)では、少数民族のオロチョン人に出会います。

《小さい赤子を抱いて来た鳶(とび)色の老婆があった。いかにもツングース系の、顔が平たい琵琶(びわ)型の、そして眼の細い、鼻のひしゃげた薄汚ない、まさかシャーマン教の巫女(みこ)でもあるまいがと可笑しくなった。御亭主はエフロックで、自分がクルグックで、赤ん坊がドイッチだといった。とにかくこれでも揃って盛装して来たのであった。摂政宮殿下の御行啓を奉迎に、上流のツンドラ地帯から出て来て、そのまま部落に帰らずにいるという》

樺太には朝鮮人やアイヌだけでなく、ギリヤーク、オロッコ、キーリンなどの少数民族がいました。戦前の日本の民族構成は、想像以上に多種多様だったのです。

ギリヤークの女たち(子供は和服を着ている)

制作:2016年10月23日

2016年、対露経済協力について、シベリア鉄道を延伸させる計画がぶち上げられました。大陸とサハリン(樺太)の間にある間宮海峡(約7キロ)を橋で結び、サハリンから北海道・稚内までの宗谷海峡(約42キロ)に海底トンネルを建設する構想です。実現すれば、鹿児島からロンドンまで鉄道で行くことが可能になります。

鎌倉時代の日蓮宗の僧「日持上人」は、かつて北海道から船で樺太に渡り、さらに大陸まで布教に出かけたと言われています。また、源義経と弁慶がやはり樺太経由で大陸に渡り、チンギス・ハーンになったという伝説もありました。

鉄道でつながれば、こうした話も笑い話になるんでしょうね。

サハリン鉄道