広告産業の誕生

ざっくり見てみる「ニッポン広告史」

味の素やヱビスビールの広告

1956年、広告会社「電通」の応接室には、写実的な和田英作の絵と、奔放なタッチの梅原龍三郎の絵が並んで飾ってありました。

当時社長だった吉田秀雄は、ある幹部にどっちの絵がいいか訊ねます。すると、その幹部は和田の方だと答えました。理由を聞くと、「和田の絵は本物そっくりだが、梅原の絵は顔より手が大きかったり、足より手が太かったりでおかしい」と言うのです。

この答えを聞いて、吉田はこう言います。

「君は広告会社の幹部として落第だ」

この数年前、電通の大阪支店には「赤い富士山」の絵が飾ってありました。

ある日、ここで幹部会が開かれ、「この富士山はなぜ赤いのだろう」と話題になりました。噴火ではないか、夕焼けではないかと幹部連中が口々に言い合うなか、「そんなんじゃ広告をやる資格がない」と言い放ったのが吉田です。

吉田はこう説明しました。

「むかし朱竹といって朱で竹を描いたものがある。その竹は赤いのか。墨絵は黒一色だが、墨で描いた竹は黒いのか。赤や黒の竹なんかないだろう。その赤色は、富士山を見たときの画家のインスピレーションを表すもので、絵は写真のようにリアルなものではない」

絵がわからなければ、本当の広告の仕事なんてできない。こうした思いから、吉田は名画を買い集め、社員教育も兼ねて、社内に飾り始めたのです。

吉田秀雄は電通4代目の社長で、「広告の鬼」と呼ばれていました。

1928年、ニュース配信と広告営業を行う「日本電報通信社」に入社。地方新聞の広告担当として頭角を現します。

電通は、1936年、国策として通信社業務を同盟通信社に譲渡し、広告専業となりました。

当時、日本全国に240の広告代理店がありましたが、やはり国策として強制的に企業合併が進められ、わずか12まで集約されます。このとき、電通だけは本支社4つの存続が認められました。これこそ、当時、営業局次長だった吉田の功績です。

こうして、電通は戦後も広告業界のガリバーとして君臨することになるのです。

吉田秀雄

そんなわけで、今回は広告の歴史を見てみます。一口に広告といっても、あまりに膨大すぎるので、ざっくりと流れを俯瞰してみましょう。

電通が1951年に刊行した『広告50年史』によれば、広告の始まりは、市場における「看板」と「暖簾(のれん)」です。その後、「読み売り」という宣伝マン(ちんどん屋の元祖)、「引き札」というチラシ、美しいポスターなどが生まれました。

現在では、看板はOOH(アウト・オブ・ホームメディア)、チラシはSP(セールス・プロモーション)などと分類されていますが、ここでは引き札から広告の歴史を始めます。

『洛中洛外図巻』(17世紀後半)に描かれたのれんや看板

1683年、駿河町に開業した呉服店「越後屋」(三越)が始めたサービスが「現金売り、掛け値なし」という定価販売です。これを有名にしたのが引き札でした。

引き札は、木版印刷が普及するにつれイラストが入るようになり、あっという間にカラー化していきます。

「現金正札付」と書かれた越後屋の引札(1874年)と、三越のポスター(1909年)

江戸時代、出版文化が華やかになると、書籍に広告が入り始めます。

たとえば薬屋を営んでいた滝沢馬琴は、「南総里見八犬伝」の巻末に薬の広告を入れています。同じように薬屋を営んでいた式亭三馬、タバコ屋をやっていた山東京伝も、巻末に商品の宣伝を入れています。

山東京伝『作者胎内十月図』3巻(国会図書館)の薬の広告(1804年)

また、為永春水は、《生得の美麗に、此頃(このごろ)流行、顔の薬『花橘』という化粧水を擦込(すりこみ)しゆえ……》(『春色籬の梅』)などと文中に商品名を入れ込んでいます。

現在、映画やテレビドラマに商品名を表示させることをプロダクトプレイスメント広告なんていいますが、まぁ、その元祖ですね。

式亭三馬『浮世風呂』挿絵に描かれた化粧水「江戸の水」の宣伝(1812年)

幕末になって、日本でもようやく新聞が登場します。日本初の新聞は1861年に長崎で創刊された英字紙『ナガサキ・シッピング・リスト・アンド・アドバタイザー』です。4ページ建てですが、すでに一面には全面に広告が入っていました。創刊したイギリス人ハンサードは、その後、横浜に移動、ここで「ジャパン・ヘラルド」を創刊、関東にも新聞の波が押し寄せます。

日本語で書かれた最初の新聞は、1862年の『官板バタビヤ新聞』です。これは幕府がバタビヤ(現・ジャカルタ)で刊行された機関誌を蕃書調所で翻訳させたもので、当然、広告は入っていません。

翌年、横浜の英字紙『ジャパン・コマーシャル・ニュース』を翻訳した『日本貿易新聞』が、なぜか広告まで律儀に訳しており、これが日本語で書かれた初の新聞広告です。

下3分の2が広告の「ジャパン・ヘラルド」創刊号(1861年)

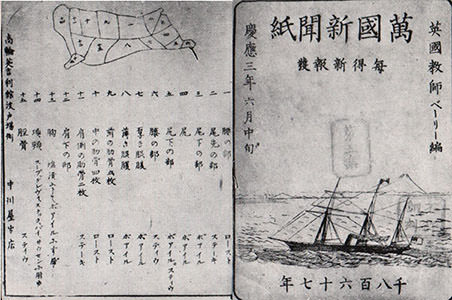

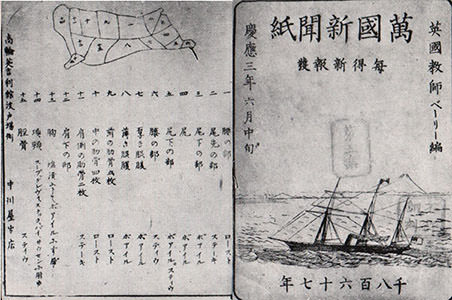

日本人が初めて広告主になったのは、1867年(慶応3年)の『万国新聞紙』3号で、中川嘉兵衛が

《パン、ビスケツト、ボツトル、右品物私店に御座候間(ござそうろうあいだ)多少に寄らず御求(おもとめ)被成下度(くだされたく)奉願候(ねがいたてまつりそうろう)

横浜元町一丁目 中川屋嘉兵衛》

と出したのが最初です。

ちなみに、中川嘉兵衛は、冷蔵庫がない時代に函館・五稜郭の天然氷を売り出したことで知られています。

中川屋嘉兵衛の牛肉販売広告(『万国新聞紙』5号、1867年)

明治になって新聞が普及。初期の広告業界の有名人は、目薬「精錡水」を販売した岸田吟香と、酔い止めなど何でも効く万能薬「宝丹」の守田治兵衛でした。ちなみに岸田吟香は、日本初の年賀広告でも有名で、薬業界の立役者になりました(画家・岸田劉生の父親)。

日本初の年賀広告

(東京絵入新聞、1879年1月7日)

1882年(明治15年)、福沢諭吉は日刊新聞『時事新報』を創刊。この新聞は、当初から広告を重視していました。

福沢が書いた「商人に告るの文」に、広告の真髄が書かれています。ざっくり内容をまとめると、

(1)売り上げ1万円と2万円の店の違いは、人に知られているかどうかだ。だが、名前を広めるのは難しい。

(2)数百枚、数千枚の引札(チラシ)を刷って配るより、新聞広告のほうが影響力が大きい。新聞は自分で金を出して買うので、記事はもちろん、広告もちゃんと読むものだ。

(3)西洋の諺に「1年360日、広告に最上の日は360日」とあるが、広告はいつ出しても有効だ。

(4)人は誰でも手紙が書けるのだから、広告文は素人が書いても構わない。ただし、長口上は無用である。

(5)あなたの同業者は新聞広告の効果に気づいていないから、今が儲けるチャンスである。

と、非常に実利的な文章です。

福沢諭吉は、有名人が宣伝文を書く必要はないと断言していますが、引札業界では文豪や大作家による広告文が多く見られました。

森鴎外の書いたビラ

たとえば、尾崎紅葉は、日本橋紅屋の開業チラシに《花の色移ろう小町紅は、姉さん方の薄化粧によろしく、紅梅餅に彩どる細工紅は、お坊ちやん方のお目覚にかなふ》で始まる宣伝文を書いています。

山田美妙や森鴎外などもチラシを書いており、坪内逍遙は、自分が翻訳したシェークスピア全集の広告文を自分で書きました。

なお、大正時代には、与謝野晶子が《カルピスを友はつくりぬ蓬萊の薬といふもこれにしかじな》という句を作っています。名コピーライターですね。

(参考までに、日本初のコピーライターは、土用の丑の日に鰻を食べることを提案した平賀源内だとされますが、文献の証拠はありません)

こうして、明治になって広告業界が盛り上がるにつれ、広告代理店が誕生します。

「下の文章は絶対読むな」という広告会社「空気堂」の広告(1890年)

1901年に創業した電通は、ニュース通信社が本分で、それに付随して広告業を行いました。電通創立時の監査役には、「太田胃散」創業者の太田信義、「実業之日本」創業者の増田義一、相談役には岸田吟香に加え、「煙草王」岩谷松平などが名を連ねています。

このあたりの事情を、創業者の光永星郎はこう語っています。

「この会社は、広告を活用される人々の共同機関のつもりだったから、当時広告に力を注いでいた実業之日本、冨山房、山崎帝國堂、太田胃散、大木製薬、津村順天堂、丸美屋などの他に、たばこ広告で活躍した岩谷、村井両商会にも出資協力を求め、これらの首脳部が役員、賛助員となって発足した」

(『広告50年史』)

実際、賛助員には渋沢栄一、浅野総一郎、高峰譲吉(=三共製薬)などそうそうたる実業家が並んでいます。

津村順天堂の広告(1912年)

電通は、戦後、広告専業になりました。

4代目社長となった吉田秀雄は、まずは宣伝技術部と調査部の拡充を図ります。宣伝技術部は、実際に広告を作る部署なので、増強は納得できます。では調査部とは何か。

電通の調査部は、もともと14〜15人で広告の統計を作っている小さな部署でした。これを約10年で200人に増強、さらに毎月のべ3000人のバイトを使い、家庭訪問や科学的な市場調査を行ったのです。この企画調査部こそが、日本のマーケティング業務の誕生です。

当時、ラジオはありましたが、広告ビジネスの主力はやはり新聞でした。

しかし、吉田は、かつての新聞業界は、新しい広告主が出ると、我先に広告を取り、寄ってたかってその会社を潰してきたと断罪します。

《「戦前においては広告市場を開拓し育成するという努力をした新聞社が何社あったか。これはみな山に行って、あわててきるだけで、植林もやらない、肥料もやらない。むかしの朝鮮の山と同じです。植林をし肥料をやっておけば、下枝だけで十分に燃料もあれば木炭の材料もできてくる。ところが元をきってしまっている、われもわれもと。

戦前、強壮剤がはやっていた時代、いろいろの名前の強壮剤を全部つぶした。出版屋さんができると、寄ってたかって広告をとってつぶしてしまった」》(『新聞時代』第6号より省略引用、1957年)

そのため、まずは広告市場を、焼畑的なものから、豊かで底の深いものにすることを目指しました。そして、ようやく広告市場が育っていくなかで、テレビが登場します。

電通は、ラジオやテレビを自分たちで経営することは避け、金融面、広告募集面、人材の面で徹底的に後方支援しました。

森永ミルクの宣伝が入った街頭テレビ(1954年)

実は、放送開始時、テレビ局はすぐに破産すると言われていました。なぜなら、テレビ受像器が非常に高価で、一般人には手が届かなかったから。

「テレビを見る人がいなければ広告は入らない。よって、広告で経営する民放は成り立たない」という理屈です。

ところが、テレビ局の経営は見事に成功し、あっというまに大企業になってしまいました。いったいどうしてテレビは儲かるのか。もちろん、免許事業ということもありますが、「視聴率」という発想を持ち込んだのが最大の理由でした。日本初の民放「日本テレビ」を作った正力松太郎はこう語っています。

《「広告の価値を決めるものは受像器の台数だというのが、それまでの世界の通念でした。これは新聞の場合もラジオの場合も同様でして、新聞1紙、ラジオ1台につき5人が読み、かつ聞くという計算に基づいたもので、テレビにも、またそのままあてはめて広告の価値判断が下されようとしていました。私はそれが根本的にまちがっていることを気づきました。なぜかと申しますと、たとえそこに100万台あっても、1人も見てくれなければ、広告の効果はゼロでして、たとえ1台しかなくとも、1万人もの人が見てくれさえすれば、それなりの効果があり、価値が生まれるわけです」》(『私の悲願』)

正力は、テレビの広告媒体としての価値は、台数ではなく、実際に見る人の数によって決まると判断し、さっそく大衆の集まる場所に街頭テレビを220台セットします。

案の定、野球や相撲、プロレスの中継などでは大群衆が押し寄せました。220台のテレビで、200万人近い視聴者がテレビの広告を見ることもあったのです。

この影響力をスポンサーが見逃すはずはなく、テレビ広告は次々と買い取られていきました。つまり、「視聴率」の発明こそが、テレビを育てたのです。

街頭テレビを眺める群衆(1955年)

最後に、吉田秀雄が語った広告の定義を書いておきます。

《「広告というものは、最も素朴な意味での販売手段です。大量生産における広告というものは最もコストの安い販売手段なんです。もし広告というものがない、マス・メディアを使わない販売を、各生産業者でやったとしたならば、販売のコストは恐らく現在の10倍になるでしょう。人を使って一つ一つ商品の説明を一軒一軒して歩く。戸別訪問して歩くということだったら、ある種の商品では10倍ではきかんでしょうね。

新聞なり電波というマス・メディアを使ってやるからこそ販売のコストが非常に安くすむ。販売コストが安いから小売値段も安くなる。大量生産における——現在においては世界経済は規格品の大量生産時代。大量生産においては広告宣伝というものほどコストの安い販売手段はないということですね」》

画一化された「大衆」と「大量生産品」の誕生によって、広告業界は圧倒的な力を持っていくのでした。

●通信社としての電通「日本電報通信社」

制作:2014年12月8日