オーストラリア「木曜島」へ行く

真珠採取と日本人

潜水機の頭部

司馬遼太郎の『木曜島の夜会』で有名なオーストラリアの木曜島。明治時代から戦前にかけて、多くの日本人がこの島で真珠採取に従事し、そして命を落としました。司馬遼太郎が本を書いてから25年後の島へ、実際に行ってみました!

木曜島の港

1. 空港でポリスがやってきた!

もう何年も前のことだが、ある年の5月、僕はオーストラリアから帰国した。そのとき不思議なことが起こった。ケアンズから成田行きの飛行機にチェックインしようとしたところ、なぜかカウンターの人間が

「あなたはチェックインできない。しばらくここで待っていてくれ」

と言うのだ。オーバーブッキングではないから座席はあるのに、一体どうしてだろう。

いっこうに埒があかずやむなく待っていると、まもなくポリスが2人やってきた。

「君は木曜島に行ったね」

と聞くのでうなずくと、

「君をこのまま飛行機に乗せるわけにはいかない。木曜島でのホテル代が未払いだと警察に連絡が入っているんだ」

とのたまう。

そんな馬鹿な! 僕は1泊21オーストラリアドル(以下ドル)で5泊分、計105ドルをきっちり払っているのだ。

だが、それは1泊分の料金だという。そのため残りの420ドルを今払えという。

成田行きの飛行機の出発は刻一刻と迫る。やむなく420ドルを新たに両替してポリスに支払った。日本円にしておよそ4万円の損害だった。

僕はホテルに泊まるとき5泊トータルで105ドルだと確認しているし、大観光都市ケアンズでさえ1泊20ドルの安宿に泊まっているのだ。そもそもチェックアウトの時に何も言われていない。

なんのことはない、僕はそのホテルにボラれたのだ。警察まで使って大がかりに。今まで多くの国に旅行しているが、こんなことは初めてだった。

木曜島に個人で旅行する日本人なんてほとんどいない。そんな場所に1人でふらふらと遊びに行った僕は、おそらくいいカモに映ったのだろう。取れるところからは、何としてでもむしり取るーーそんなさもしい根性に驚くしかなかった。

最初にこんな恥ずかしいエピソードを書いたのには理由がある。この島のカネに対する執念が、昔と全く変わらず、いまでもハッキリと残っていることの傍証になるかもしれないと考えたのである。

作家・司馬遼太郎は1970年代の後半、この島を訪問している。そしてそのときの記録文『木曜島の夜会』に、こんなエピソードがある。

高台にある廃棄砲台のところで島の周りを見ていたところ、わずか1時間のうちに島中にそのことが広まり、話題になっていた。そして、あの男は何の投資をするのか、という探りの電話がかかりっぱなしになったーーというのだ。その後に続く文章を引用するならば、

《この島にいる白い濠州人というのは、事業家をも含めて、ほぼ本土で志を得なかった人達といってよく、海岸を歩いている人も、居酒屋にいる人も、すれちがった誰もが、のびやかな表情をもっている人はひとりもいなかった》

だから、新しい資本の到来には誰もが鵜の目鷹の目になっているーーという話である。

実際、僕も居酒屋で酔っぱらいに、

「お前はこの島にどれだけカネを使えるんだ。いくら投資するんだ?」

とからまれた。カネ、カネ、カネ。この島の論理は今でもそれがすべてだ。というより、はるか昔からそれしかなかったと言っていいかもしれない。

そのカネの魔力に引きつけられてきた、多くの日本人の物語をここに紹介しよう。

島の高台にある砲台

2. 700人の日本人が命を落として

木曜島は、オーストラリア北東部、ヨーク岬の突端から35キロほど離れた場所にある。日本から行くには直行便でケアンズに入り、そこから33人乗りの小さなプロペラ機に乗り換えることになる。2時間ほどで木曜島の隣にあるホーン島に到着。ここからさらに船でおよそ15分。小さな丘を4つつなげたような島である。

周囲は島影が多く、どこを見回しても広々とした水平線は拝めない。木曜島の隣りには水曜島、金曜島などがある。珍しい島の名前は、18世紀に起きたイギリス軍艦「バウンティ号」の反乱で追放されたブライ艦長らが命名したといわれる。

あたりの海域はグレートバリアリーフの最北端だから、海はどれほど美しく澄んでいるだろうかと期待したが、それほどのものではない。こんな海が巨額のカネを産んできたとは、正直言って思えなかった。

僕は南の熱い日差しの中、上陸した。

島の入り口である小さな埠頭から数10メートルの高台にこじんまりとした銅像が立っていた。

藤井富太郎翁之像

藤井富太郎。

日本人である。小さな文字で像の側面に書かれている英文によると、1907年和歌山県で生まれ、1925年、真珠ダイバーとしてこの島に来たとある。そのとき18才。未成年の若者が目指した島は、当時、この真珠採取で大いに潤っていた。

司馬遼太郎は、この藤井さんに出会って、真珠ダイビングの記録を残している。当時でさえ「生きた記念碑」と書かれているくらいだ。その彼が亡くなり、もはやこの島に真珠ダイブを知る日本人の生き証人は残っていない。

「その後の『木曜島の夜会』」を調べに来た僕としては、幸先の悪いスタートだった。

島のメインストリート

島は中心部にメイン道路が2本ほどあるだけで、特にめぼしいものはない。銀行も郵便局もしゃれた喫茶店も一応あるにはある。だが、取り立てて観光客が多いわけではないから、街(?)は閑散としている。

まともなレストランもなく、食事はホテルかファストフードですますことになる。

気になったのは、島の住人はどうも食事より酒が好きそうなことだった。バーは島のあちこちにあるし、昼間からいっぱいだった。夜ともなれば酒場は満員で、酔った男たちが騒いだり喧嘩を始めたり。

日本人が珍しいのか、僕は何度も地元民(それも白人ではなく原住民)から話しかけられた。

なかには「俺は日本の歌を知っている」という男もいて、「もしもし亀よ」を歌ってくれたのだが、歌詞はほとんどデタラメだ。僕が

「その歌はいつ覚えたのか」

と聞くと、

「この島には日本人がいっぱいいる。俺は日本人ダイバーから聞いたのさ」

と言うではないか。そこで、今この島にどのくらい日本人がいるのか聞いてみると

「いっぱいいる。日本人は優秀だから。俺は真珠ダイバーだから。真珠いっぱい取るんだ」

などと支離滅裂になってなってしまう。現在、この島ではほとんど真珠採取はしていないから、どうやら酒の上でのホラ話だったようだ。

話の様子では、肌の色が褐色の原住民は白人から冷たく扱われている上、失業率も高いために昼間から酒を飲んでウサを晴らすしかないようなのだ。僕はその昔、この島が豊かだった過去の栄華を、つい思わずにはいられなかった。

木曜島は3平方キロ程度の大きさしかなく、無理をすれば、歩いてでも一周できる。表玄関の桟橋から歩き出して30分ほど、島の中央の小高い丘を越えると、そこから先が墓地になっている。西洋式の大きな墓石が立ち並ぶなか、ちょうど島の裏側の海沿いにかなり大きな慰霊碑が建っていた。

墓地の慰霊碑

その碑文を引用してみよう。

《この慰霊碑は トレス海峡において死亡された 約700名の日本人の霊を慰め 彼等の功績を後世に伝えるために 建立されたものである

日本人は1878年から1941年まで 北部オーストラリアの基幹産業であった真珠貝 高瀬貝 ナマコの採取漁業に雇われ 島の人々とともに活躍し 漁場の発見 漁法の改良を通して この漁業を発展させた

この塔は 和歌山県 愛媛県を中心に 彼等の遺族や郷土とこの漁業に従事した人々 この海域の真珠養殖会社等の寄付により 日本人来島100年を記念して ここに建設した

1979年8月 慰霊塔建設会》

うち捨てられた感の強い日本人墓地

慰霊碑に刻まれた文章は非常にあっさりとしている。だが、碑のすぐ近くに大量に立てられている日本人の墓を見れば、この碑の重さを考えずにはいられない。

墓の多くは今では藪に埋もれている。なにせ明治30〜40年代の物が多く、もはや墓参する人もほとんどいないから自然と荒れ果て、うち捨てられた、としかいいようがなくなっている。なまじ碑が目立つだけに、荒涼とした墓地がいっそうわびしく見えてしまうのだ。

ある資料によれば、日本人700名の死者のうち、半数以上が21歳以下の若者だったという。10代後半で島にやってきたとして、彼等はあっという間に死んでいったことになる。

真珠ダイブは、貧困に悩んでいた日本の多くの若者を引きつけて、そしてその命をいとも簡単に奪っていったのである。

3. 死を招いたダイブとは?

この海域で捕れる高瀬貝、白蝶貝、黒蝶貝は、天然の装飾素材として重用された。バックルやナイフの柄などにも使われたが、たいていの場合、高級ボタンの材料として使われた。ヨーロッパでの需要も高く、ずいぶん高い値段で売れた。

この原稿ではまとめて真珠ダイブとしているが、実際は真珠貝が主なターゲットではなかった。そのためまれに真珠が取れると、それはダイバーが自分の物にできた。

ダイバーは取れば取るだけ収入になったから、多くの日本人は熱心に働いた。それはほかの民族から見ると鬼気迫るほどで、『木曜島の夜会』によれば、体力的にも精神的にも1日5回程度が限度である潜水を、日本人はその10倍も潜ったともいう。

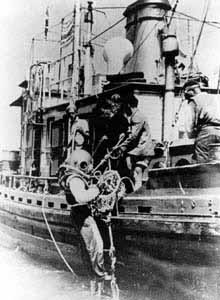

真珠ダイバーの姿

当然だが、水中でのハードな仕事を続けるほど生命の危険も高くなる。

そのうちの1つが鮫である。船上では貝を割って肉を海中に捨てる作業があるのだが、この肉を目当てに鮫がやってくる。

また1日の最後のダイブが終わると、夕食のために海上の船からモリが降ろされ、ダイバーは魚を捕る。瀕死の魚を体に巻き付けて浮上するとき、鮫は一気に人間を襲った。

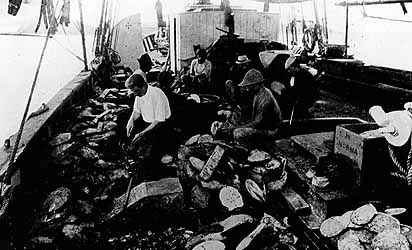

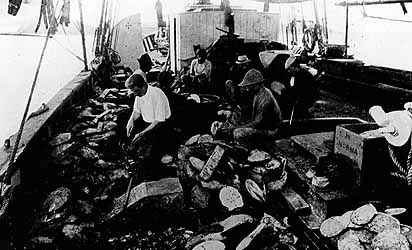

船の様子

次に潜水病。浅いところにいる貝は限られているので、どうしても深く深く潜って行かざるを得ない。10メートル以上の潜水後に急浮上すると、血液中に窒素の気泡が発生し、足が不随になったり、最悪、死亡してしまう。

予防はゆっくり段階的に浮上するしかないのだが、当時、減圧の知識はなかったし、仮にあってもそれを守ろうとする人間はいなかった。

トレス海峡にはダンレイ・デープスと呼ばれる30尋(およそ55メートル)以上の深海があり、ここで多くの人間が死亡したという。

(余談だが、木曜島では水深は日本風に尋を単位として使っていた。英語のファゾム=fathomとほぼ同じ数字だから、分かりやすかったのかもしれない)

採取した真珠貝。左は殻取り作業

潜水夫にとってもっとも注意を要したのは、実は窒息の危険だった。当時、もちろん酸素ボンベはなく、ホースでつながれたダイバーのヘルメットに直接船上からポンプで空気を送った。手動だから、船上の人間がちょっとでも油断すると空気が途絶えてしまう(1913年に自動ポンプが開発されるとこの問題は解消)。

最悪なのが、船のスクリューでホースが切断されてしまうことだ。当然、ダイバーはパニックになり、一気に水面に出ようとして潜水病になることもあった。

もちろんこうした事故を防ぐために、ダイバーとテンダー(船上の補助夫)は密接に連絡を取り合うのだが、それはたった1本のロープのみに依存した。1本のロープで、ダイバーはあらゆる意志を船上に伝える必要があった。当然だが、船に乗る人間にとって、何を置いても最初に覚えることはこの信号だった。ちなみにロープ信号には21通りの意味があったという。

英文テキスト『Pearling in the Torres Strait』によると、

・1回ロープを引く「上昇したい」

・2回引く「空気が足りない」

・3回引く「ホースがたるんでいる」

・4回引く「ブイを浮かせ」

・5回引く「帆を下げろ」

�・6回引く「スクリューを回せ」

・7回引く「船を右に」

・8回引く「船が速すぎる」

・9回引く「貝多し」

・10回引く「潮の流れが変わった」

・揺らしながら1回引く「獲物袋をあげろ」

・揺らしながら2回引く「危険」

・揺らしながら3回引く「ホースをあげろ」

・揺らしながら4回引く「砂山がある」

・揺らしながら5回引く「帆を半分に」

・揺らしながら6回引く「スクリュー停止」

・揺らしながら7回引く「船を左に」

・揺らしながら8回引く「船が遅すぎる」

・揺らしながら9回引く「旋回しろ」

・2引き、揺らし、2引き「船の右に行く」

・3引き、揺らし、3引き「船の左に行く」

と、かなり複雑である。船上のクルーはこの信号に全身全霊の注意を注ぐが、それでも事故は多発する。

こうして多くのダイバーが深海で命を落とした。

作業に従事する日本人?

4. 潜水服を探せ!

それにしても、船上とロープでつながった潜水服とは一体どのようなものだろう。実は慰霊碑の上部には、このヘルメットがレリーフとして残されている。

それはまるで出来の悪いロボットのような、あるいは旧型の宇宙服のような形をしている。

この潜水服を探してみよう、と僕は思った。完全な潜水服を探していけば、もしかしたら当時の関係者が見つかるかもしれないと淡い期待を抱いたのである。

だが、手がかりはほとんどなかった。まずこの島にあるミュージアムを訪れたのだが、残念ながら閉鎖されていた。やむなく州の教育事務所を通じて担当者を紹介してもらい、なかに入れてもらうことにした。

博物館は廃棄砲台(司馬遼太郎が島の周りを眺めたところ)の地下を改造して造られていた。軍事関係や灯台関係の展示品に混じって、真珠関係の資料もある。貝のボタン製品や日本語の帳簿などが並ぶなか、目を引いたのは手動のポンプだった。直径80センチくらい、まるで操船ハンドルのような形をしていて、案内してくれたクリスティーヌさんによれば、

「これを回すことでヘルメットに酸素を送ったんです」

ということになる。ここにはほかに見るべきものもなく、続いて、隣のホーン島にある博物館に行ってみた。

ホーン島は空港のある比較的大きな島だが、観光客が見るものは博物館しかない。もっともこれも大したものではなく、ホテルに付属している程度のものだ。だが、ここにはヘルメットが3つ展示してあった。

そのうちの2つは天井からつるしてあって、実際にかぶることができる。直径30センチ程度の巨大な鉄球で、窓が3つあるヘルメットはずっしりと重く、これはずいぶん大変だな、と思った。

残りの1つはフロントに置いてあったため、僕は冗談混じりに

「このヘルメット買いたいんだけど」

と従業員に聞いてみた。彼はふふんと笑って、

「これはランプだから、売れないよ」

と答えて、スイッチを入れた。今や電灯カバーとして使われているヘルメットの窓から覗く明かりは、なんだか弱々しくて、まるでガラクタのオモチャみたいだった。

そして残念ながら、ここにも潜水服はなかった。

はたして完全な形の潜水服は今でも残っているのだろうか。手がかりはここで途切れてしまった。

博物館内で前述の『Pearling in the Torres Strait』が売っていたので購入しようとしたが、品切れだという。

「でも、これは木曜島の高校で作った自主テキストだから、きっとそこなら買えるわよ」

と従業員。

そこで木曜島に戻り、慰霊碑近くの州立高校で聞いたところ、テキストは売ってくれると言う。職員の後について資料室に入ったところ、なんと上下完全な潜水服が保存されていた! まさに意外な出会いであった。

現物を見てみると、下半身は黄色とオレンジの硬いラバースーツで、ヘルメットとネジでつなげるようになっている。首にロープを巻きつけ、浮上するときにはヘルメット横のバルブを閉めることで空気がたまり、浮力で「より速く」浮くことができた。

この潜水服は、水中で浮力をつけても40キロの重量があったという。ダイバーはこの拘束を受けた上で、夏でも冷たい真っ暗な深海を歩き回っていたのである。

これが潜水服の実物だ!

(当時の写真は全点、州立高校の提供)

5. 超リッチになった移民たち

『Pearling in the Torres Strait』は冒頭で触れた藤井翁が監修していて、序文を寄せている。

《海で真珠を探し、その後、真珠産業を起こしたことは私のもっとも大切な思い出の1つだ。私は多くの友達をもったが、海では友達や親類をずいぶん悲惨な事故でなくした……》

ここで、真珠ダイブの歴史について触れておこう。

木曜島の真珠採取は、1869年にバナーという西洋人が本格的に始めたとされる。もともとナマコの漁場を探していたバナーだが、原住民の真珠細工を見てひらめいたという。

当初、ダイバーは原住民と白人が多かったが、慰霊碑にあるように1878年(明治11年)から日本人が参入すると、あとは日本人の独壇場となった。

この島に最初に来た日本人は島根県の野波小次郎という漁師だった。その後、数人が渡航し、1883年(明治16年)にイギリスのジョン・ミラーの手引きで37人が団体移民している。

以後、オーストラリア移民は比較的成功を収めたという意味でも、重要な地位を占め始めた。

移民の多くは移民会社との契約だった。真珠採取に関して言えば、たとえば、

「3年契約、労働時間は日の出より日没まで。日曜・祭日・荒天日は休業。賃金は1ヶ月31シリング、2年目は39シリング、3年目は40シリング。支度料30円貸与、病気の際は入院無料、往復船賃雇い主負担」

というものだった。

日本人は雇い主が驚くほど熱心に働いたから、次第にダイバー職を独占し始めた。

1897年(明治30年)の段階では、木曜島の真珠関係の全従業者1500人のうち、6割に当たる900人が日本人だった。この時代、なんと島の人口の3割が日本人だったという。

日本人は、どうしてこのように熱心に働いたのだろう。司馬遼太郎はこの理由について「金への執着」と書いている。

この時代、日本はまだまだ貧困で、まともに食えるような状態ではなかった。ところが木曜島に行けば百万長者になれたーーというのだ。このことを具体的な

数字で見てみよう。

当時(昭和前期)、農村で働いたとして、1年の賃金が15〜20円程度。ところが移民の場合、3年間でおおよそ350円稼げたという。若い日本人が命を懸けてまで潜る理由は、明解だったのだ。

ダイバーのなかには金をため、次第に雇い主にまで成長するものまで現れた。1899年(明治31年)には、木曜島の採貝船総数221隻のうち、実に32隻が日本人所有だった。

船持ちの独立営業者になると儲けも莫大だった。当時の船1隻の平均的な収支を書いておくと、

【収入】720ポンド

年8トン採取で1トンあたり90ポンドで売れる

【支出】518ポンド

縄持ち年俸48ポンド、水夫年俸36ポンド、食費72ポンド、雑費修繕費30ポンド、ダイバー年俸132ポンド、ダイバーへの報奨金200ポンド(トンあたり25ポンド)

【純益】202ポンド

一般に経営者(船持ち)はダイバーをかねていたから、結局202+132+200で534ポンドの利益となった

(以上の数字は1940年発行の『日本民族雄飛五大洲』による。なお、『木曜島の夜会』には1日あたり8トンなどと書かれているが、はたして1日でそんなに取れるものなのか、この数字には疑問が残る)

別な例をあげたい。

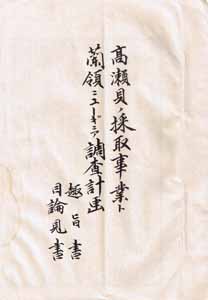

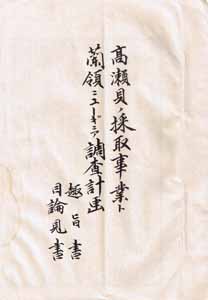

僕の手元に「高瀬貝の採取事業と蘭領ニューギニア調査計画」という手書きの冊子がある。

おそらくこれは「東印度興業協会」という団体が1931年(昭和6年)に作成した内部資料なのだが、明確な表記はない。そのため、資料的な価値はあまりないのだが、詳細な真珠事業計画が載っているので引用しておく。

これが目論見書

この資料によれば、日本の貝ボタンの輸出額は1929年度で720万円、1930年度で560万円。

一方、原料となる貝の輸入は1929年度で327万円、1930年度で280万円。大部分はオーストラリア東部の海域から輸入されるが、中間業者が多いため、パラオに拠点を作って直接取引をしようというものだ。

●総事業予算は2万5000円

そのうち、

・固定資産は1万2000円

(採取船2隻の購入7000円、艤装・設備費1500円、パラオへの回航費2000円、倉庫・営業所1000円、創業費500円)

・流動費は1万3000円

(第1次出漁費8000円、第2次出漁費3000円、雑費等2000円)

●収支

【総収入】6万円

(2隻で年6航海、1航海20トン採取で合計120トン)

【総支出】4万8900円

(総出漁費用2万4000円、営業費6000円、税金引当1500円、パラオ〜内地間運賃1440円、同保険料600円、船体手入れ費1200円、医療・慰安費1000円、休養期間固定給7800円、調査費4000円など)

結局、差し引きで年間1万1100円の利益。資本金に対する利益率は4割4分4厘という素晴らしい成績(予想)である。

だが、おそらくこの計画は実現されなかったと思われる。それは、次第に現地で排日感情が強まっていったからである。

6. 日本人排斥へ。開戦で全員逮捕!

生来の勤勉性で、日本人は次第に木曜島で富を独占し始めた。カネは嫉妬を生む。それで、現地では移民排斥運動という大きな問題が起こり始めた。むろん、それは、明治時代から始まっていた。当時の新聞を引用しよう。

《我が邦人にして、濠州木曜島附近に於いて真珠採取のため出稼ぎするもの、年一年に増加し、今や一千余名に及び、数百艘の船舶を有し、蝶貝の採取に従事し、尠(すく)なからざる利益を得つつある事は、兼ねて聞き及びし処なるが、客年末に及び外人嫉妬の念を起し、我が邦人の出稼ぎを防遏(ぼうあつ)するの目的を以って同盟を造り、機敏なる運動の結果、英国臣民にあらざる者には、蝶貝の採取を許さず、かつ船舶も国籍を有せざるべからずとの動議を議会に提出し……》(報知新聞・明治32年2月2日)

こうして、木曜島への移民は禁止されたが、結果的には日本人が減ることはなかった。深海での真珠ダイブは事実上、日本人にしかできなかったからである。

以後も日本人は増え続け、1910年には、木曜島の真珠ダイバー160人のうち150人が日本人だった。1926年にはトレス海峡全域のダイバーのうち99%が日本人だったという。

ところが、である。

1920年代まで好調につぐ好調を続けてきた真珠採取だが、1931年の世界恐慌で、市場は一気に衰退してしまう。多くの日本人もこのとき解雇された。

そして1941年、太平洋戦争が始まると、オーストラリア政府は敵国人である日本人を全員逮捕してしまう。

司馬遼太郎はこのときの様子を藤井翁のインタビューとして、次のように書いている。

《濠州政府は、(中略)軍艦を派遣してきて、日本人三百人を虜囚にし、小さな汽船の船底に押しこめた。暑いころで、船底に風が来ず、たちまち病人が続出した。濠州政府は木曜島の日本人を人間として見る余裕がなかったのか、豚よりもひどいあつかいだった》(「木曜島の夜会」)

戦後、ほとんどの日本人は強制送還されたが、オーストラリア人と結婚している日本人は木曜島に戻ることができた。藤井翁も島に戻り、再び真珠産業を復活させた。

だが、戦後これからいうときに、世の中にプラスチックが出回り始める。もはや高価な天然ボタンの需要はほとんどなくなっていた。

こうして、木曜島の真珠産業は、戦後まもなく衰退していく。

藤井翁はそれでも最後まで真珠産業にかかわり、地元では「真珠の父」として広く尊敬を集めた。悲惨な時代の真珠ダイブを知る、最後の人間だった。そして1986年、鬼籍に入る。翌年、地元有志によりトレス海峡を見下ろす高台に、翁の銅像が建てられた。

現在、島に日本人の活躍を示す遺物は、慰霊碑と日本人墓地とこの銅像くらいしかない。

藤井翁の墓

7. 日本人の驚異の潜水力

ところで、木曜島の真珠採取は、なぜ日本人が独占したのだろうか? 採ればカネになるのがわかっているのだから、地元民だろうと外国人だろうと、誰だって頑張るに決まっている。しかし、なぜか日本人だけがその作業をほぼ独占してしまった。それはいったいなぜか?

先にも触れたとおり、貧困にあえいでいた日本人が「金への執着」が人一倍強かったというのはあるかもしれない。しかし、それだけで説明がつくものでもない。

実は、古今東西の名だたる旅行記や文献で、真珠の採取について広く語られている。

マルコ・ポーロの『東方見聞録』では、大マーバール地方のベッタラール(セイロン島か?)での真珠採取が描かれている。イブン・バットゥータの『大旅行記』ではバフライン(現在のバーレーン?)やセイロンでの様子が記されている。かの『アラビアン・ナイト』にも潜水夫が登場し、アラビア人の息はとても長いと書かれている。

つまり、潜水は日本人だけの十八番ではない。

だとすると、日本人が木曜島で真珠採取を独占できた理由を説明することができない。だが、『魏志倭人伝』にも「今倭の水人好んで沈没して魚蛤を捕う」などとあるから、昔から日本人は潜水が得意だった、と片付けるしかないのかもしれない。

話は若干ずれるが、海からの贈り物で真珠と並ぶ高価なものがある。それはアワビだ。

日本人の移民が、潜水によるアワビ採取で大活躍した例がある。アメリカのカリフォルニアでの話だ。

19世紀中頃、日本で言えば江戸時代末期に、カリフォルニアで中国人によるアワビ漁が確立した。しかし、明治維新を迎えた日本から多くの移民が渡米すると、日本人は得意の潜水技術でアワビ漁を独占、中国人を駆逐してしまった。

中国人は浅瀬でしかアワビを採れなかったが、潜水器具を駆使した日本人は24メートルくらいまで潜れたから、漁獲量に段違いの差があったという。この技術を導入したのは、千葉県千倉町出身の小谷源之助らであるという。そして日本人は、漁業だけでなく、缶詰工場まで握っていく(大場俊雄氏の研究による)。

カリフォルニアのサンフランシスコとロサンゼルスの間に、モントレーという街がある。今でこそリゾートだが、その昔は漁業を中心とした小さな街だった。

ここに、屋根が3つ並んだ古びた建物がひっそりと残されている。第2次世界大戦の直前まで、真ん中の家には、TanakaとOkamotoという日本人が住んでいた。

日本人移民の部屋(モントレー)

だが、アメリカでも反日の気運が高まり、ついに1924年、「新移民法(排日移民法)」が施行され、日本人移民は全面禁止されてしまう。さらに、太平洋戦争が始めると、アメリカは即座に日系人を「敵性外国人」として逮捕、収監した。この家の住人もまた、恐らくは逮捕されたのだろう。

木曜島とカリフォルニア、2つの海で、歴史が交差する。

ここで話を、再び木曜島に戻したい。

8. その後の日本人たち

木曜島での調査は、その後、なかなか進まなかった。だが、ある関係者から、100年前の日本人の活躍を示す遺物がまだあると聞いて、訪ねてみた。1894年に建てられたという「日本人クラブ」の建物である。当時、多くの会合やイベントが開かれたこのクラブは、確かに今でも島のメイン道路の一角に残っていた。

日本人クラブの建物

現在、この建物はアロイ晴美さんの住居になっている。旧姓・山下春美さん、僕が訪問した1999年当時で70歳。和歌山県から木曜島にやってきた祖父は日本人クラブの秘書官をやっていたという。

春美さんは戦後すぐに木曜島に戻り、スーパーを開店。今では船外モーターから衣類、自家製パンなど何でもそろう店になっていて、隣接してガソリンスタンドも経営している。

「この店の建物も家(日本人クラブ)も全部昔のもの。コンクリもトタンも全部。昔の材料は丈夫だったんだね。戦後修理したところはすぐに駄目になってるのに」

実は春美さんはスーパーと同時に真珠会社を起こしたが、こちらは1972年に撤退している。「真珠はあんまり儲けがよくなかったから」だ。

彼女には6人孫がいて、一番上は24歳。今はイセエビの漁に出ているという。

「エビはアメリカあたりに高く売れるから。真珠? 今はもうほとんど捕らないでしょう。たまに真珠を4つ5つ捕ると、隣の金曜島に売りに行ったりしてるけど」

木曜島の真珠採取が完全に壊滅したのは1970年初頭といわれる。トレス海峡でオイルタンカーが座礁し、5万8000トンものオイルが流出してしまったのだ。海は汚染され、以後、木曜島の主力産業は真珠ではなくイセエビ漁に変わった。

だが、その年は例年にない不漁で、春美さんはそれが心配の種だという。

春美さんは、20年ほど前に一度日本に戻っている。

「日本はいいね。いいと思った。でも、私は店があるから。戻れないよね。ただ、交換留学生で日本に行った孫は『日本は凄い凄いって』。いつか日本の仕事に就きたいって、一生懸命、日本語とか勉強してるよ」

春美さんに、現在でも日本人同士集まっているのか聞いてみた。というのも、『木曜島の夜会』に、夜はすることがないので、いつも夜会が開かれている、とあったからだ。

「今はないねぇ。日本人はもうほとんどいないしね。あそことここと……もう数家族しかいないでしょ」

日本人の夜会が消えた代わりに、島のバーでは人々が昼間から酒を飲んでいる。僕はこのことも聞いてみた。そんなに失業率が高いのか、と。

「仕事がないんじゃなくて、仕事をしないだけ。政府が甘いのよ。働いてなくても2週間で165ドルだったか、くれるんだから。それで誰も働かなくなっちゃ

う……」

今、木曜島に、真珠時代の栄華のかけらは何もない。大した産業もないわびしい南の島の1つ。そんな島で朝から晩まで懸命に頑張り続けるごく少ない日系人たち。

春美さんに、真珠時代の思い出を聞いてみた。

「特にないねぇ。戦前はまだ小さかったから、特に思い出なんて。あぁ、でも、昔は店の前まで砂浜だったから。日曜学校の後なんか、よく浜で遊んだね」

結局、真珠にまつわる思い出を聞くことはできなかった。それは、その時代というものが彼女にとって、そして日本人にとってあまりに重い記憶だったからだろうか。

日本人移民にとって、真珠とはいったい何だったのか。もはや、それを知る手がかりはほとんどない。

夜空に南十字星が光り始めたので、取材のお礼を言って引き上げた。そのとき、春美さんはこうつぶやいた。

「ごきげんようね」

それはもはや、日本ではまず聞くことのない、とても優しい言葉だった。

更新:2008年2月25日

関連リンク

●ブラジル移民の歴史

●カリフォルニア・幻の日本人町ウォールナッツグローブに行く