シリーズ・城の見方

城は「防御力」を見よ

炎上する大阪城(プロジェクションマッピング)

東京・八王子には「八王子城」という山城があります。

913年、ある高僧がこの山で修行中、牛頭天王と8人の王子が現れたことから、この地に八王子権現を祀りました。8人の王子は8方位(北、北東、東、東南……)に比定されることから、この山の頂上から関東平野一円が見渡せたことがうかがえます。

八王子城跡からの眺望

1569年、北条氏照は平地に築かれた滝山城に居住していましたが、武田信玄の攻撃に落城寸前となり、この地に要塞のような山城を築くことになります。

当たり前ですが、本来、城は防備のためのものです。城の見方としては、まずどれくらい防御力があるのかがポイントとなります。山城の場合、防御の要は「土塁」と「堀」です。

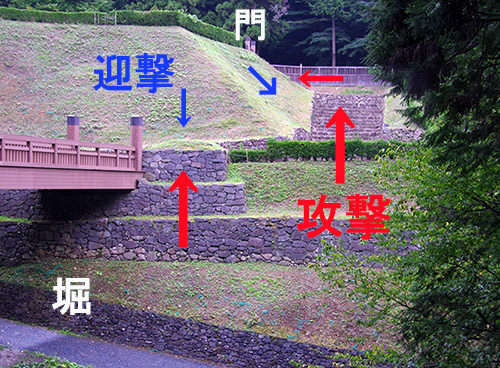

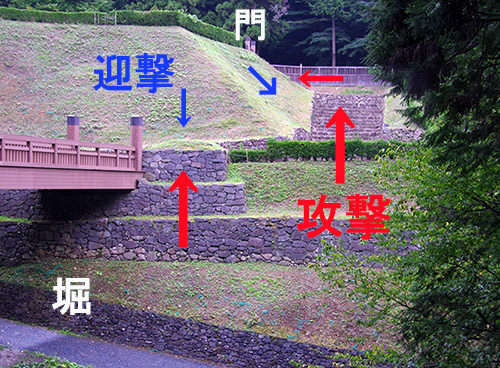

下の写真を見るとわかりますが、攻撃中の兵士は、進軍すると左手の土塁から大量の矢を受けることになります。これを横矢掛かり(よこやがかり)といいますが、右が谷なので逃げようがありません。

横矢掛かり

また、八王子城は途中がひな壇状に作られているので、これも迎撃側が非常に有利な構造です。

さらに、敵が進軍しやすい尾根を大きく削っておく「堀切」によって、敵兵を攻撃するポイントを増やしていました。

ひな壇状の土塁

八王子城では、普段、城主は麓の御主殿にいました。

山城に石垣は珍しいのですが、この御主殿は石垣で作られています。谷を越え、階段を上って、さらに最後左に曲がると門がありますが、攻撃側はここにたどり着くまで大量の矢や石を浴びることになります。

城を構成する区画を曲輪(くるわ)といい、その出入口の門を虎口(こぐち)といいます。直線だと攻撃されやすいため、虎口までは何度となく曲がっており、これもまた攻撃のしにくさにつながります。

八王子城・御主殿の虎口

北条氏によって築城され、小田原城の支城として位置づけられる城には静岡県の山中城もあります。この城の堀は障子のようになっており、敵兵が侵入しにくくなっています。

ちなみに、関東ローム層の土は硬く、崩れにくいうえ、水を含むと滑って登りにくくなるので、堀には最適の素材です。

グーグルマップで見た山中城の障子堀

1590年、豊臣秀吉は小田原城攻撃のため、先に山中城、八王子城の攻撃を開始します。山中城は半日で、八王子城も北条氏照以下、主要武将が不在だったため1日で落城。これを受け、小田原城は開城することになりました。

江戸時代、小田原城は幕府の御用米を保存する城となり、近世風の城となります。

小田原城の最大の特徴は、いわゆる城下町を城のなかに取り込んだ点です。本丸の配置や堀の巡らせ方を「縄張」といいますが、城の外郭(「総構え」)は小田原市街をすべて囲い込み、総延長9キロの土塁と空堀がありました。

矢や鉄砲を放つための狭間(さま)が多い小田原城

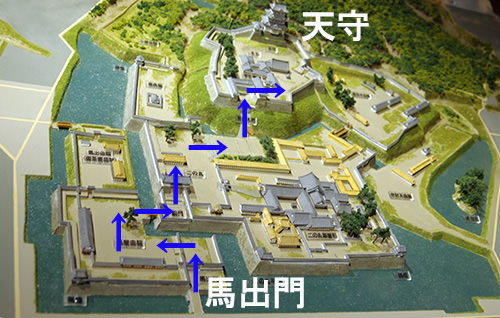

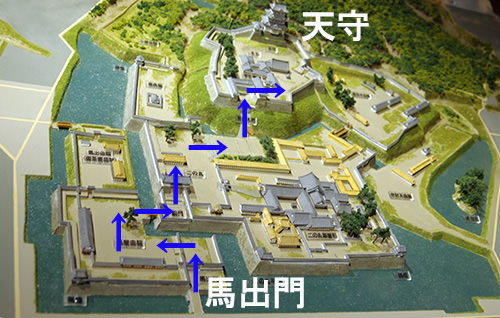

小田原城の正門は「馬出門」ですが、この門(虎口)もやはり攻撃しにくいよう直角に曲がっており、枡形をしています。この枡の中に入ると、四方八方から矢や銃で攻撃されます。

小田原城の天守までの模型

以下、天守閣に近づくまでに何度も曲がることになりますが、先が見通せない上、四方からずっと攻撃を受け続けることになります。

天守閣への階段

このほか、城の防御にはどのようなものがあるのか。

現在、国宝の城は松本城、犬山城、彦根城、姫路城、松江城の5つですが、松本城には「石落とし」という戦闘用の仕掛けがあります。ここから石を落としたり矢を射ったりするものです。

松本城の石落とし

また、彦根城は、その防御力の高さで有名ですが、特に注目すべきが天秤櫓の下にある大堀切です。向かって右(鐘の丸)まで攻め込まれても、橋を落とせば、左手の天秤櫓に入ることは出来ません。この立体交差する登城道は、日本唯一です。

彦根城の大堀切

北海道函館にある五稜郭の石垣は、上部が飛び出ており、侵入が極めて難しい構造です。

五稜郭の石垣

地震で倒壊の危機にある熊本城の石垣は、上に向かうほど反りが激しくなり、忍者でも登れない「武者返し」(あるいは「扇の勾配」)と呼ばれています。

熊本城の石垣(地震で崩落前)

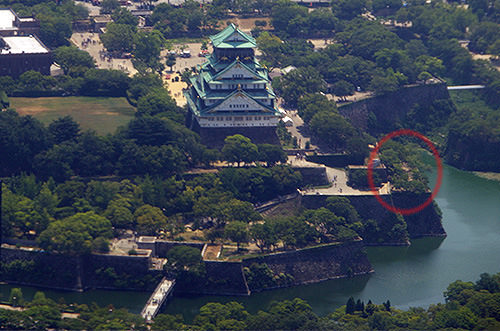

熊本城の高石垣は20mを超えますが、大坂城は30m超を誇ります。

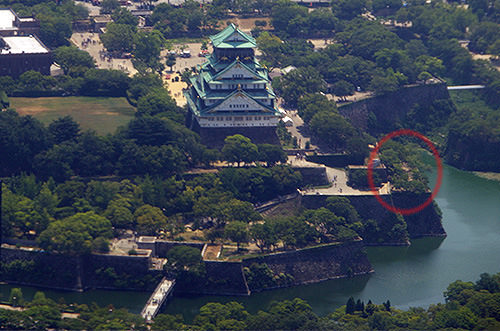

さらに、大坂城には、本丸まで攻めてきた敵の背後を突くための「隠し曲輪」が設置されています。要は、攻撃側から見えにくい場所に兵士が隠れていて、後方から一気に攻めるのです。

大坂城の隠し曲輪

制作:2017年11月27日

<おまけ>

五稜郭は、函館湾からの大砲が届かない射程外に建築されました。ヨーロッパ式の星形要塞とよばれるタイプの城で、星形の外周に堀を設け、厚い土塁で囲まれています。全方向に死角なく砲台が設置できるため、防衛力に優れています。

五稜郭

●城の見方・消滅城郭

●城の見方・意匠篇

●熊本城・被災の歴史

●江戸城・焼失の歴史