シリーズ・城の見方

城は「意匠」を見よ

石垣に古生物の化石が見られる大垣城

熊本地震により、熊本城の石垣が大きく崩れました。現在、大規模な修復中ですが、実は100年ほど前に崩れた石垣がそのまま放置されている城もあります。それが小田原城。

関東大震災(1923年)で崩れた石垣が、現在もそのまま放置されています。

熊本城の崩落した石垣

小田原城の崩落した石垣

【石垣の見方】

石垣をよく見ると、石に大きな削られた部分が見えます。

これは石の目に合わせて鑿(のみ)を打ち込み、石を割った跡で「矢穴」といいます。石垣を見るときは、この矢穴や、築城時に彫られた記号を見るといいと思われます。

小田原城の石垣の矢穴

金沢城の石垣の記号

石の種類は素人にはよくわかりませんが、金沢城では、火山の噴火のマグマが冷える時間によって色に差が出た石が使われています。赤みを帯びたものが「赤戸室石」、青みを帯びたものが「青戸室石」です。

大垣城では、金生山の石灰岩を使っており、石垣のあちらこちらにフズリナなどの古生物の化石が見られます。

カラフルな金沢城の石垣

【石垣の積み方】

石垣は、石の加工の仕方(「野面積」「打込接」「切込接」の3種類)×石の積み方(「乱積」「布積」の2種類)の計6パターンが基本です。これに端っこ部分の「算木積」を覚えれば、ほぼ完璧。以下、解説です。

安土城の石垣を作ったのが「穴太衆」(あのうしゅう)という石工たちというのは有名な話。現在の滋賀県大津市坂本穴太に住んでいた技術者集団ですが、実際には石工の総称を穴太衆と呼んだようです。

穴太衆が得意とした石垣の積み方が「穴太積」、一般には「野面積」(のづらづみ)というものです。これは自然石を削ったりせず、そのまま積む方法。

仙台城の清水門の野面積

続いて、加工した石を使い、隙間に間詰石を入れるのが「打込接」(うちこみはぎ)です。「接」とは石と石の接合のことで、接合部の面積が増えるほど安定します。

上野城の石垣は石の大きさが揃った打込接ですが、端っこの赤線部分のみ、長短長短になっている「算木積(さんぎづみ)」です。

上野城(三重県)の打込接

そして、石を完全に加工して隙間なく積んだのが「切込接」(きりこみはぎ)です。

福井城の切込接

以上が石垣の基本ですが、それぞれが2パターンに分かれます。石をバラバラに積むのが「乱積」(らんづみ)で、同じくらいの大きさの石を使って横目地を通すと「布積」(ぬのづみ)と呼ばれます。

下は江戸城ですが、奥の石垣は横線が通っているので、切込接の布積となります。

江戸城(切込接の布積、隅が算木積)

このほか、石を斜めに積むのを谷積、六角形の石を積むのを亀甲積などといいます。

日銀名古屋支店の石垣(亀甲積)

【天守の見方】

関ケ原の戦い以後、城の築城ラッシュが始まります。その結果、効率的な築城技術が望まれるようになります。

この点で、天守には2種類あります。

1つめが、下層の建物の上に望楼(やぐら)を載せる複雑な構造の「望楼型天守」。彦根城などが典型例。

複雑に見える彦根城

2つめが、五重の塔と同様に、同じ構造の建物を少しずつ小さくしながら積み上げていくもの。「層塔型天守」と呼ばれるもので、単純なため、安く建造できました。藤堂高虎が今治城で初めて建てたもので、伊予松山城などが典型です。

単純さがわかる伊予松山城

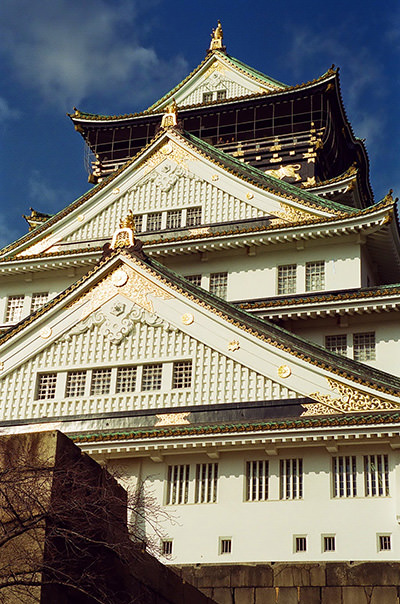

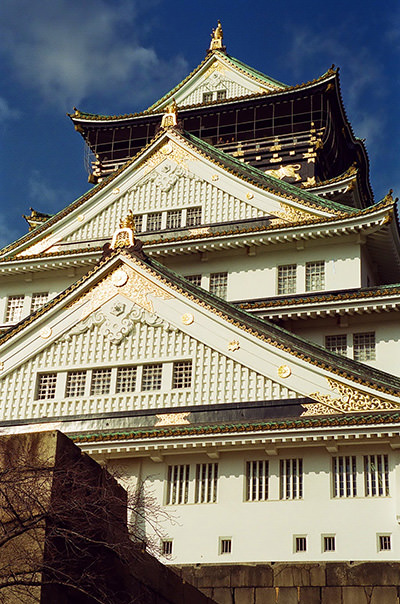

関ヶ原の戦い以降、天守の目的は「戦いの城」から「政治の城」へ変貌します。地形的には「山城」から「平城」になりました。さらに、権勢を見せるため、装飾が華美になっていきます。

そこで注目すべきが天守を彩る「破風」(はふ)です。破風は屋根の三角形をした部分で、以下のように大別されます。

●入母屋(いりもや)破風=屋根そのものの三角形

●切妻(きりづま)破風=屋根そのものだが、底辺がない三角形

●千鳥(ちどり)破風=天守の飾りなので、なくてもかまわない三角形

●比翼千鳥(ちどり)破風=2連の千鳥破風

●唐(から)破風=天守の飾りで、丸くカーブしたもの。屋根全体がカーブしてると唐破風、屋根の一部だと軒唐破風

また、千鳥破風などにつけられた火除けの飾りを「懸魚」(げぎょ)といいます。下の写真は姫路城の装飾を解説したものです。

姫路城

なお、姫路城の天守は、大天守と3つの小天守が渡櫓で結ばれており、「連立式天守」とも呼ばれます。この区分けは建物の構造によるもので、伊予松山城などもこれに相当します。ほかに、

●単独の城を「単独式」=宇和島城など

●付櫓や小天守が合体しているものを「複合式」=彦根城、松江城など

●2基つながっているものを「連結式」=松本城、名古屋城など……があります。

連結ぶりがよくわかる名古屋城

【白と黒】

姫路城は「白鷺城」と呼ばれるほど真っ白な壁で有名ですが、城には白い城と黒い城の2系統あります。よくいわれるのが、白い城は家康系、黒い城は秀吉系というものです。

秀吉は金箔が映える黒い壁を好み、家康は防火・防水効果がある実用的な白い漆喰を好みました。松本城・熊本城は黒、姫路城・江戸城は白です。

もう少し正確に言うと、松本城は、家康の家臣だった石川数正を秀吉が引き抜き、建造させました。熊本城は、秀吉の家臣・加藤清正の造営です。また、岡山城は秀吉の指示の下、宇喜多秀家が建造しました。

一方、姫路城は、家康の娘婿・池田輝政が西国統治と大阪城包囲のため築城。彦根城も大坂城を落とすのを目的としており、諸大名に工事を行わせました。これを天下普請といいます。

再建時に白が目立つようになった大阪城

制作:2017年11月27日

<おまけ>

沖縄の城は、優美な曲線が特徴です。中城城は13世紀末頃に建造された城で、その後、6つの曲輪が連なる規模の大きい城に拡張されました。1853年、那覇に寄港したアメリカのペリーは、中城城の石垣を絶賛しています。

中城城

まるで万里の長城

●城の見方・消滅城郭

●城の見方・防御篇

●熊本城・被災の歴史

●江戸城・焼失の歴史