石川雲蝶「宮彫り」を見に行く

烏天狗(開山堂)

文化11年(1814年)、雑司が谷(現在の豊島区)の鬼子母神裏にあった「美濃屋」に男の子が生まれます。美濃屋は、酒屋だったとも、飾り金具屋だったとも言われますが、定かではありません。

男の子は安兵衛と名付けられます。後に、宮彫り(寺社の飾り彫り)の彫工として有名になる「石川雲蝶」です。

石川家は、松本城を築城した石川数正の同族だとも、江戸彫りの名門・石川家の門人だとも言われますが、こちらも定かではありません。

石川雲蝶は、若くして幕府御用勤になり、木彫りの腕をふるいます。おそらくは徳川家の霊廟の修理などにあたる官工だったのですが、20代半ば、暗雲が垂れ込めます。天保の改革によって、歌舞伎などの娯楽が厳しく制限されました。あらゆる贅沢が禁止されるなかで、神社の華美な装飾も制限されてしまったのです。

仕事が激減した雲蝶は、越後・三条の金物商である内山又蔵の紹介で、新潟に向かいます。又蔵は、三条にある本成寺の檀徒総代を務めており、寺の欄間彫刻を雲蝶に依頼したのです。

三条といえば、鍛冶と酒で有名ですが、又蔵も雲蝶に「三条に来れば、よく切れるノミとうまい酒を用意する」と言って口説いた、と伝えられています。雲蝶は三条で婿養子に入り、酒井姓となりました。

雲蝶は本成寺で仕事をしますが、しばしば博打場に出入りしました。そこで出会ったのが永林寺(魚沼市)の弁成和尚でした。ギャンブルに負けた雲蝶は、再建予定の永林寺本堂の彫刻を引き受け、以後、魚沼で活躍します。

永林寺は天女の彫刻が有名ですが、撮影禁止なんで、観光ポスターから転載。

天女の彫刻(観光ポスター、左)

永林寺で撮影できるのは向拝(礼拝のために張り出し部分)だけなので、向拝の龍がこちら。

向拝の龍(永林寺)

なお、永林寺には、「小夜之中山蛇身鳥物語」の絵が残されています。元は向拝の天井にありましたが、今は室内に移されています。

雲蝶の絵(永林寺)

魚沼で、もうひとつ有名な雲蝶作品があるのが、西福寺。開山堂の吊り天井に巨大な「道元禅師猛虎調伏の図」が彫られています。宋の天童山に行く途中、虎に襲われた道元が杖を投げると、杖が龍に変わって守ってくれた、との伝説を、3間(約5.4m)四方の天井に彫っています。これも撮影禁止なんで、道の駅にあった宣伝写真を複写しときます。

道元禅師猛虎調伏の図(道の駅)

開山堂も向拝は撮影可能なので、こちらの作品をあげておきます。

天女と龍

巻物を見る老人と龍

なお、西福寺には雲蝶の石彫も残されています。

雲蝶の石彫(西福寺)

雲蝶には、先輩格の彫工・小林源太郎がいました。三国峠の頂上で力士像を彫りくらべたと伝えられています。源太郎は、秋葉神社の秋葉三尺坊奥の院、龍谷寺(南魚沼市)などで雲蝶と共作しています。開山堂でも共作しており、源太郎は鐘楼の鐘の上に4羽の鶴、東側に亀と水鳥、西側に鷲、唐獅子牡丹、南北に龍などを彫っています。

鐘楼(左上に鶴、右下に龍)

雲蝶の博打好きは有名です。永林寺でも西福寺でも、しばしば近所で賭場が開かれており、しばしば出入りしていました。しかし、残されているエピソードは負けた話ばかり。

《永林寺からいそいそと出かけた雲蝶が、四日町の賭場で2両負けると、賭場の胴元が弁成和尚のもとへツケをよこしたという。ツケは和尚がたてかえて払ったそうだが、その胴元の親分がまたいっぷう変わった人で、「寺から博打のツケをまきあげて儲けたといわれたくない」と、いったんうけとった金は、あとでそっくり寺へ寄進したそうである。つまり雲蝶は、タダで遊んでいたことになる。

おなじような話は、小出町の西福寺にも伝えられている。大和町浦佐の普光寺境内などにも賭場がしばしば開帳されたそうだが、開山堂の彫り物をひきうけているとき、雲蝶はよくその賭場へ出かけた。例によってかれはスッテンテンに負けてしまい、借りがかさんで帰るに帰れず、進退きわまってしまうこともあったという。

そんなとき雲蝶は西福寺まで使いを走らせ、天龍和尚に助けを求めた。天龍和尚はしかたなく金をそろえて、雲蝶をもらい下げに行ってくれたそうである》(『魚沼の先覚者』)

開山堂の向拝全景

最後は穴地十二大明神(南魚沼市)。こちらは撮影可だったので、作品をあげておきます。

拝殿に向かって右側が、源頼光らによる大江山・酒呑童子の鬼退治。山伏姿の5人が、鬼にさらわれた女から鬼の住処を教えてもらっている場面です。

酒呑童子の鬼退治

なお、この作品の右手では、滑落しかけた一人を別の人間が救っている様子が彫られています。

救出の場面

そして、向かって左が、源頼政の鵺(ぬえ)退治です。

鵺退治

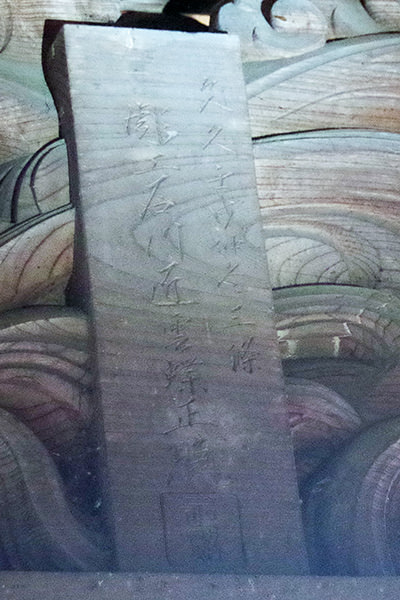

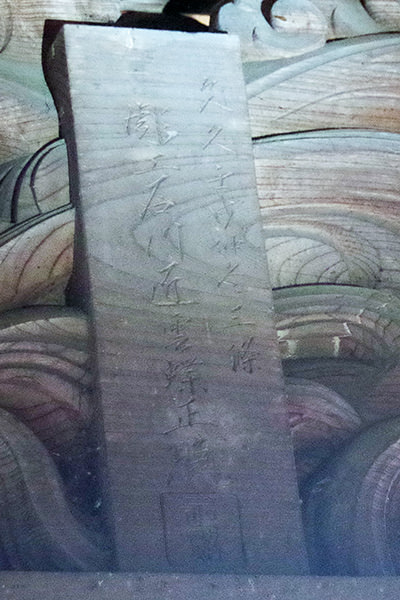

なお、この神社では、雲蝶の名前が入った木札も見ることが可能です。

「彫工石川匠雲蝶正照」の銘

雲蝶の本拠地は三条でしたが、現在の三条には、それほど多くの作品が残っているわけではありません。それは、明治13年(1880年)5月21日の大火「糸屋万平火事」など、度重なる火事が町を襲っているからです。この大火で、雲蝶の家も焼けました。

加藤清正と高麗人(三条市・石動神社の脇障子)

神功皇后と武内宿禰(三条市・石動神社の脇障子)

雲蝶は、明治16年、本成寺前の蓮如院で死去しています。墓は、蓮如院の裏手に残っています。本成寺もその後、焼失し、作品は永久に消滅したのです。

開山堂

●関東「宮彫り」の旅/幻の「彫物師」集団

●医光寺(群馬県)の彫刻

●「向拝の龍」巡礼/伊豆の長八(鏝絵)ほか

●日光東照宮・五重塔の十二支

更新:2023年5月27日

<おまけ>

雲蝶は、酒や博奕を愛し、気が乗らないとまったく仕事をしなかったと伝えられています。そして、ギャンブルの負けを相殺するため、彫り物料はほとんど手にしなかったとも言われます。しかし、新潟日報(2008年9月14日)によると、伝説とはちょっと違う一面が見えてきます。

明治3年の三条市内の地図には、雲蝶の本名と同じ読みの「石川安平」という世帯が記載されています。同じ町内には婿に入った酒井家もあるのですが、地図を見ると、石川家は表通りに面し、酒井家の倍ほども敷地面積があるのです。地元の人間でもないのに、これだけの家を構えられたのは、彫刻の腕を買われて相応の収入があったからではないかというのです。

資料がほとんど残っていない雲蝶は、最後の最後まで正体を明らかにしない、不思議な存在なのでした。